Manuscripts ~ Phool Aur Phool Aur Phool, Bhag 2 (फूल और फूल और फूल, भाग 2): Difference between revisions

Jump to navigation

Jump to search

mNo edit summary |

mNo edit summary |

||

| Line 14: | Line 14: | ||

!| '''page no''' || '''original photo''' || '''enhanced photo''' || '''Hindi transcript''' | !| '''page no''' || '''original photo''' || '''enhanced photo''' || '''Hindi transcript''' | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

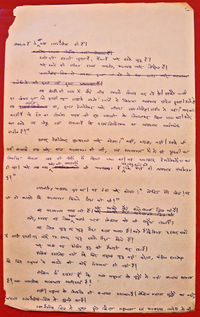

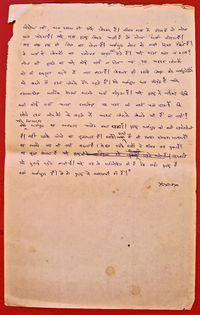

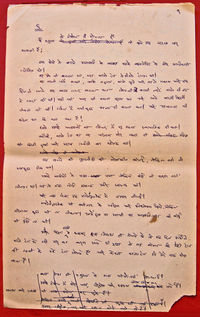

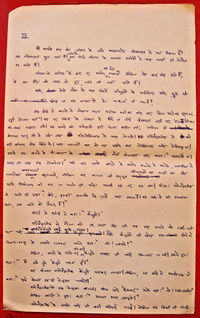

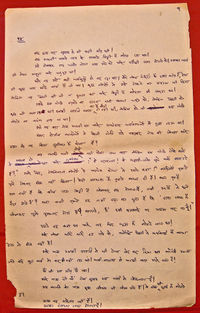

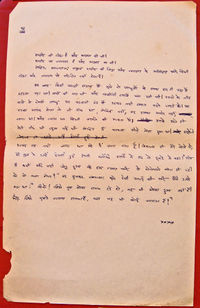

| 1 || [[image:man0891.jpg|200px]] || [[image:man0891-2.jpg|200px]] || | | 1 || [[image:man0891.jpg|200px]] || [[image:man0891-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | | ||

:(1) | |||

:एक मित्र ने पूछा है ‘समाज में इतनी हिंसा क्यों हैं?’ | |||

:हिंसा के मूल में महत्वाकांक्षा है। वस्तुतः तो महत्वाकांक्षा ही हिंसा है। मनुष्य चित्त दो प्रकार का हो सकता है। महत्वाकांक्षी और गैर-महत्वाकाक्षी। महत्वाकांक्षी-चित्त से राजनीति जन्मती है और गैर-महत्वाकांक्षी-चित्त से धर्म का जन्म होता है। धार्मिक और राजनैतिक--चित्त के ये दो ही रूप हैं। या कहें कि स्वस्थ और अस्वस्थ। | |||

:स्वस्थ चित्त में हीनता नहीं होती है। और जहां आत्महीनता नहीं है, वहां महत्वाकांक्षा भी नहीं हैं। क्योंकि, महत्वाकांक्षा आत्महीनता के बोध को मिटाने के प्रयास से ज्यादा और क्या है? लेकिन, आत्महीनता ऐसे मिटती नहीं हैं और इसलिए महत्वाकांक्षा का कहीं अंत नहीं आता है। आत्महीनता का अर्थ है आत्मबोध का अभाव। स्वयं को न जानने से ही वह होती है। | |||

:आत्म-अज्ञान ही आत्महीनता है। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, वह सब प्रकार की हीनताओं और महानताओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति ही स्वस्थ स्थिति है। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित। और जो स्वयं में नहीं है वही अस्वस्थ है। और जो स्वयं में नहीं होता है, वह निरंतर पर से तुलना में रहता है। पर से जो तुलना है, उसी से हीनभाव और फिर महत्वाकांक्षा का निर्माण होता है। और महत्वाकांक्षा द्वंद्व और हिंसा में ले जाती है। राजनीति इसका साकार रूप है। इसलिए ही राजनीति से विनाश फलित होता है। | |||

:स्वस्थ चित्त से होता है सृजन। अस्वस्थ चित्त से विनाश। मनुष्य का दुख यही है कि वह अब तक राजनैतिक चित्त के घेरे में ही जिया है। और धार्मिक चित्त को हम पैदा नहीं कर पाए हैं। धर्म के नाम पर कई संगठन और संप्रदाय हैं, वे भी सब राजनैतिक ही हैं। इससे ही इतनी घृणा है, हिंसा है और इतने युद्ध हैं। और इससे ही जीवन इतना अशांत, अराजक और विक्षिप्त है। | |||

:एक छोटी सी नाव में बैठे तीन व्यक्ति विवाद कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय था कि पृथ्वी पर सबसे पहले उनमें से किसका व्यवसाय प्रारंभ हुआ? उनमें से एक सर्जन था, दूसरा इंजीनियर और तीसरा राजनैतिक। सर्जन ने कहा ‘बाइबिल कहती है कि ईव का निर्माण आदम की एक पसली को निकाल कर किया गया था। और क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि शल्य चिकित्सक का व्यवसाय सर्वाधिक प्राचीन है?’ | |||

:इस पर इंजीनियर मुस्कुराया और बोला ‘नहीं, साहब, नहीं। उसके भी पूर्व जबकि सब ओर मात्र अराजकता थी, उस अराजकता में से ही पृथ्वी का निर्माण केवल छः दिनों में किया गया था। वह चमत्कार इंजीनियरिंग का ही था। और अब क्या और भी प्रमाणों की आवश्यकता है यह सिद्ध करने को कि मेरा ही व्यवसाय प्राचीनतम है?’ | |||

:राजनीतिज्ञ अब तक चुप था। वह हंसा और बोला ‘लेकिन मेरे मित्र, यह भी तो बताओ कि अराजकता किसने पैदा की थी?’ | |||

:वह अराजकता आज भी है। और उसको पैदा करने वाला चित्त भी है। और, शायद वह चित्त अपने चरम विकास को भी पहुंच गया है। वह चित्त युद्ध पर युद्ध पैदा करता आया है। कहते हैं कि विगत 3 हजार वर्षों में सारी पृथ्वी पर कोई 15 हजार युद्ध उसने पैदा किए हैं। और अब वह अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा है। अंतिम इसलिए नहीं कि फिर मनुष्य युद्ध नहीं करेगा, अंतिम इसलिए कि फिर मनुष्य के बचने की कोई संभावना ही नहीं हैं। | |||

:लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या मनुष्य को युद्धों से नहीं बचाया जा सकता है? क्या जागतिक आत्मघात अपरिहार्य है? | |||

:नहीं, मनुष्य को निश्चित ही बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल युद्धों का नहीं, सवाल राजनैतिक चित्त से मुक्ति का है। राजनैतिक चित्त से मुक्त हुए बिना मनुष्यता इस अस्वस्थ स्थिति से मुक्त नहीं हो सकती है। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

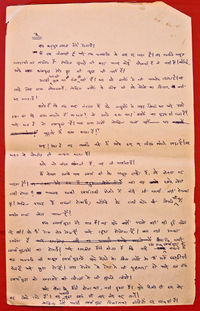

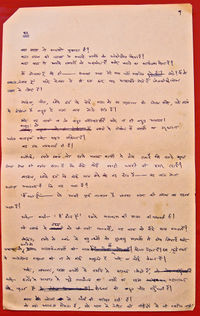

| 2 || [[image:man0892.jpg|200px]] || [[image:man0892-2.jpg|200px]] | | 2 || [[image:man0892.jpg|200px]] || [[image:man0892-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 3 || [[image:man0893.jpg|200px]] || [[image:man0893-2.jpg|200px]] | | 3 || [[image:man0893.jpg|200px]] || [[image:man0893-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

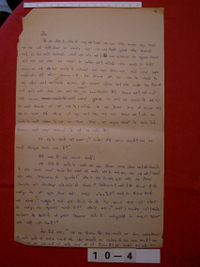

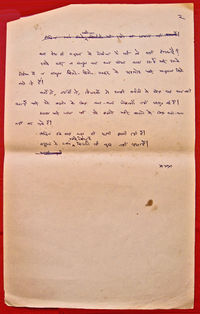

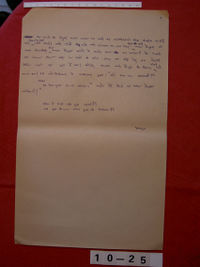

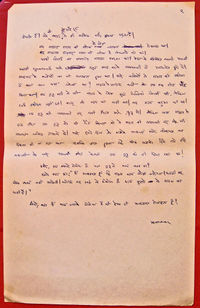

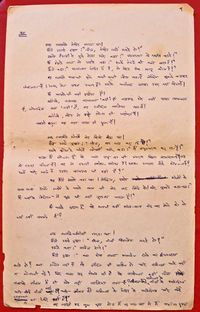

| 4 || [[image:man0894.jpg|200px]] || [[image:man0894-2.jpg|200px]] || | | 4 || [[image:man0894.jpg|200px]] || [[image:man0894-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(2) | |||

:मैं एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक नया मंदिर बन कर खड़ा हो गया था और उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था। सैकड़ों पुजारी और संन्यासी इकट्ठे हुए थे। हजारों देखने वालों की भीड़ थी। धन मुक्तहस्त से लुटाया जा रहा था। और सारा गांव इस घटना से चकित था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मंदिर बनाया था और इस समारोह में जितना धन व्यय किया था, उससे ज्यादा कृपण व्यक्ति भी कोई और हो सकता है, यह सोचना भी उस गांव के लोगों के लिए कठिन था। वह व्यक्ति कृपणता की साकार प्रतिमा था। उसके हाथों एक पैसा भी कभी छूटते नहीं देखा गया था। फिर उसका यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया था? यही चर्चा और चमत्कार सबकी जुबान पर था। उस व्यक्ति के द्वार पर तो कभी भिखारी भी नहीं जाते थे। क्योंकि वह द्वार केवल लेना ही जानता था। देने से उसका कोई परिचय ही नहीं था। फिर यह क्या हो गया था? जो उस व्यक्ति ने कभी स्वप्न में भी न किया होगा, वह वस्तुतः आंखों के सामने होते देख कर सभी लोग आश्चर्य से ठगे रह गए थे। | |||

:एक वृद्ध ने मुझसे भी पूछा ‘इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या वह व्यक्ति बिल्कुल बदल गया है?’ | |||

:मैंने उत्तर में एक घटना बताईः | |||

:एक छोटे से बच्चे ने रूपए का एक सिक्का गटक लिया था। उसे निकालने के लिए सब उपाय व्यर्थ हो गए थे। उसकी मां अपने पति से बार-बार कह रही थी ‘जल्दी करो और चिकित्सक को बुलाओ।’ पति ने एक-दो बार सुना और वह सिक्का निकालने की कोशिश करते-करते ही बोला ‘चिकित्सक? नहीं। मैं सोचता हूं कि धर्मगुरु को ही बुला लेना कहीं ज्यादा उचित है?’ | |||

:पत्नी तो हैरान हो गई और बोली ‘धर्मगुरु? क्या तुम सोचते हो कि मेरा बच्चा बच नहीं सकेगा, जो धर्मगुरु को बुलाना चाहते हो?’ | |||

:पति ने कहा ‘नहीं। इसलिए नहीं। बल्कि इसलिए कि किसी से भी रूपया निकलवा लेने में धर्मगुरुओं से ज्यादा कुशल और कोई नहीं होता है।’ | |||

:फिर मैंने कहा ‘यह मत सोचना कि उस व्यक्ति का लोभ समाप्त हो गया। उसने मुझसे भी जानना चाहा है कि मंदिर बनवाने का परलोक में क्या फल होता है? यह सब दान-धर्म भी उसके लोभ का ही फैलाव है। यह उसकी पूर्व-वृत्ति का विरोध नहीं, वरन उसका ही और विस्तार है। जीवन हाथ में होता है तो लोभ धन जोड़ता है। और जब मृत्यु निकट आती है तो लोभ धर्म जोड़ता है। यह सब एक ही चित्त का खेल है। धर्मगुरु लोभ को नई दिशा दे देते हैं। वे धर्म के सिक्कों का प्रलोभन खड़ा कर देते हैं। | |||

:और मरता क्या न करता! लोभ की तृप्ति का और कोई मार्ग न देख वह अदृश्य सिक्कों को ही इकट्ठा करने में लग जाता है। निश्चय ही इसके लिए धर्मपुरोहितों को बदले में दृश्य सिक्के देने पड़ते हैं। ऐसे धर्मगुरु धन जोड़ते हैं और तथाकथित धार्मिक हो गया व्यक्ति धर्म जोड़ता है। और मृत्यु से लौट कर चूंकि कभी कोई नहीं आता, इसलिए यह पता भी नहीं चल पाता है कि खोए दृश्य सिक्कों के बदले में अदृश्य सिक्के मिलते भी हैं या नहीं? | |||

:और इस कारण धर्मगुरु का व्यवसाय अखंड बना रहता है। मृत्यु धर्मगुरु की बड़ी सहयोगिनी है। वही उसके धंधे का मूलाधार है। उसकी छाया में ही उसका शोषण चलता है। | |||

:वह व्यक्ति जरा भी नहीं बदला है। केवल उसके हाथों से जीवन बह चुका है। वह बूढ़ा हो गया है और मृत्यु की पद-ध्वनि उसे सुनाई पड़ने लगी है। और यह तो सर्वविदित ही है कि जहां मृत्यु है वहां धर्मगुरु है। वे तो मृत्यु के व्यवसायी ही हैं।’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 5R || [[image:man0895.jpg|200px]] || [[image:man0895-2.jpg|200px]] | | 5R || [[image:man0895.jpg|200px]] || [[image:man0895-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 5V || [[image:man0896.jpg|200px]] || [[image:man0896-2.jpg|200px]] || | | 5V || [[image:man0896.jpg|200px]] || [[image:man0896-2.jpg|200px]] || | ||

:ओशो द्वारा लिखकर काट दिया गया | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

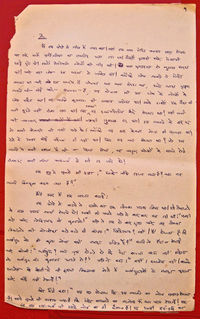

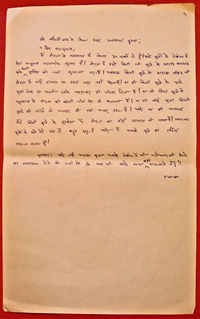

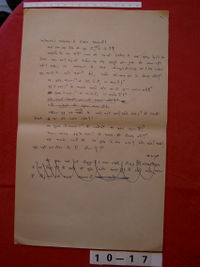

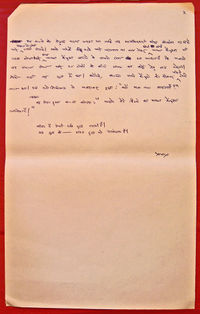

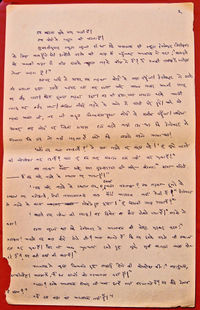

| 6 || [[image:man0897.jpg|200px]] || [[image:man0897-2.jpg|200px]] || | | 6 || [[image:man0897.jpg|200px]] || [[image:man0897-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(3) | |||

:एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा हैः | |||

:मैं एक भिखारी हूं और एक धनपति के द्वार पर खड़ा हूं। वह व्यक्ति अकूत धनराशि का मालिक है। लेकिन मुझसे भी बड़ा अगर कोई भिखारी है तो वही है। क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हैं। उसकी धन की भूख का अंत ही नहीं हैं। धन उसे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। वह उसके लिए प्राण खो सकता है, लेकिन प्राणों के लिए भी धन खोने का विचार नहीं कर सकता। | |||

:कहते हैं कि एक बार जंगल में उसे डाकुओं ने पकड़ लिया था और उससे पूछा था कि प्राण बचाने हैं या धन? तो उसने कहा था ‘प्राणों का मूल्य ही क्या है! और धन है तो सब कुछ है। आप प्राण ले लो लेकिन धन नहीं--धन बुढ़ापे में काम आता है।’ | |||

:आह! ऐसा है वह व्यक्ति, और मैं उसके द्वार पर भीख मांगने खड़ा हूं। यह आशा के विपरीत ही आशा करना है। | |||

:और जो भीख मांगनी है, वह भी अजीब है। मैं केवल उसके पास स्वर्ण की जो अकूत राशि है, उसे देखना भर चाहता हूं। क्या वह इसके लिए राजी होगा? अब तक उसकी स्वर्णराशि देखने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। लेकिन शायद मैं सफल हो जाऊं, क्योंकि उसे राजी करने की विधि भी मैं अपने साथ लेता आया हूं। | |||

:एक स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। वह मुझे वर्षों पहले कहीं पड़ी हुई मिल गई थी। उसे मैं रोज देख लेता हूं और खुश हो लेता हूं। बस यही उसका उपयोग है; जैसा कि सभी स्वर्ण मुद्राओं का होता है। और इसलिए मैंने सोचा है कि यदि इस स्वर्ण मुद्रा के बदले में उस धनपति की अकूत स्वर्ण मुद्राएं मुझे देखने को मिल जाएं तो मैं उन्हें इकट्ठी ही देख लूं और खुश हो लूं। सदा देखने के रोग से भी छुटकारा हो और इस एक स्वर्ण मुद्रा को सम्हालने की चिंता से भी मुक्ति मिले। | |||

:और जैसा कि मैंने सोचा था, वही हुआ है। मुझे देखते ही द्वार बंद कर लिए गए हैं। वह धनपति बूढ़ा स्वयं ही द्वार बंद कर रहा है। लेकिन, मैंने अपनी स्वर्ण मुद्रा निकाल कर सीढ़ियों पर पटक दी है। उसकी ध्वनि से बंद द्वार पुनः खुल गए हैं। वह बूढ़ा उस मुद्रा को बहुत ललचाई हुई आंखों से देख रहा है। और फिर सौदा तय हो गया है। वह उस स्वर्ण मुद्रा के बदले में अपने खजाने में मुझे ले जाने को तैयार हो गया है। | |||

:उसने सोचा हैः मैं केवल देखना ही तो चाहता हूं। और मात्र देखने के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा पा लेनी, शत-प्रतिशत लाभ का सौदा है! | |||

:वह मुझे अपने तलघर में ले जाता है। निश्चय ही अकूत स्वर्ण उसके पास है। मेरी तो आंखें ही उस स्वर्ण पर नहीं टिक रही हैं। फिर मैं सब देख कर हंसने लगा। तो उस बूढ़े ने पूछा हैः ‘क्यों? हंसते क्यों हो?’ | |||

:मैंने कहा है ‘मित्र, अब मेरे पास भी उतना ही धन है जितना कि आपके पास है।’ | |||

:वह बूढ़ा चौक गया है और पूछ रहा हैः ‘यह कैसे हो सकता है! भिखारी तो हो ही--कहीं पागल भी तो नहीं हो?’ | |||

:मैंने कहाः ‘आप इस धन का क्या उपयोग करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसे देखने का ही न! अब मैंने भी इसे देख लिया है--जी भर कर देख लिया है। तो क्या अब मैं भी उतना ही धनी नहीं हूं जितने कि आप हैं?’ | |||

:चलते-चलते मैंने उस बूढ़े से पुनः कहा हैः ‘ठीक से सोचना कि भिखारी कौन है और पागल कौन है?’ | |||

:वह बूढ़ा रो रहा है और फिर हंस भी रहा है। | |||

:उसने अपना खजाना खुला ही छोड़ दिया है। | |||

:और यह क्या... वह मेरे साथ ही हो लिया और कह रहा हैः ‘मैं अब न भिखारी हूं और न पागल ही हूं।’ | |||

:और आश्चर्य से मेरी नींद खुल जाती है। और मैं सोचता ही रह जाता हूं कि वह व्यक्ति स्वप्न में इस भांति स्वस्थ हो सका तो क्या जाग्रत में जो विक्षिप्त हैं, वे स्वस्थ नहीं हो सकते हैं? | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 7 || [[image:man0898.jpg|200px]] || [[image:man0898-2.jpg|200px]] | | 7 || [[image:man0898.jpg|200px]] || [[image:man0898-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

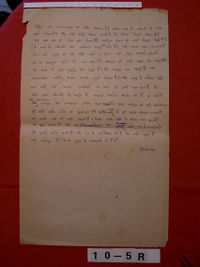

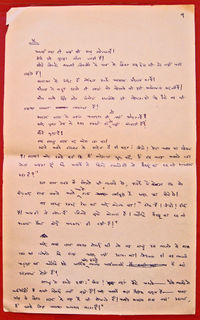

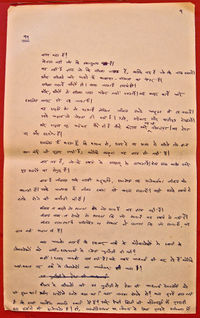

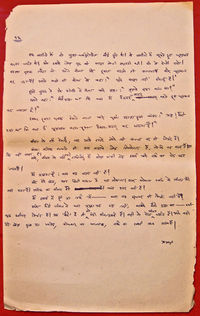

| 8 || [[image:man0899.jpg|200px]] || [[image:man0899-2.jpg|200px]] || | | 8 || [[image:man0899.jpg|200px]] || [[image:man0899-2.jpg|200px]] || | ||

Revision as of 10:30, 26 April 2018

Flowers and Flowers and Flowers

- year

- 1967

- notes

- 39 sheets plus 2 written on reverse.

- Page numbers showing "R" and "V" refer to "Recto and Verso".