Manuscripts ~ Phool Aur Phool Aur Phool, Bhag 2 (फूल और फूल और फूल, भाग 2): Difference between revisions

Jump to navigation

Jump to search

mNo edit summary |

mNo edit summary |

||

| Line 90: | Line 90: | ||

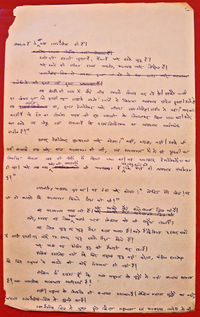

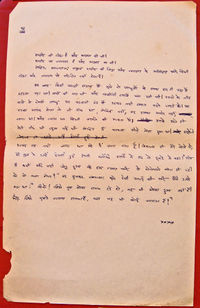

| 7 || [[image:man0898.jpg|200px]] || [[image:man0898-2.jpg|200px]] | | 7 || [[image:man0898.jpg|200px]] || [[image:man0898-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

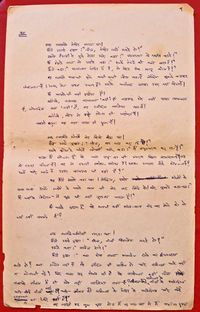

| 8 || [[image:man0899.jpg|200px]] || [[image:man0899-2.jpg|200px]] || | | 8 || [[image:man0899.jpg|200px]] || [[image:man0899-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(4) | |||

:परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही शक्ल में बनाया था। ऐसा मैंने सुना है। लेकिन, मनुष्य को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि यह अफवाह भी मनुष्य की ही उड़ाई हुई है। | |||

:क्योंकि मनुष्य तो परमात्मा से जितना प्रतिकूल हो सकता है, उतना ही प्रतिकूल है। | |||

:या यह भी हो सकता है कि परमात्मा ने तो मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया हो लेकिन बाद में मनुष्य ने उसमें सुधार कर लिया हो! | |||

:मनुष्य में परमात्मा की चीजों में सुधार कर लेने की गहरी बीमारी जो है। और इसे ही वह प्रगति कहता है। | |||

:यह भी कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को देवताओं से थोड़ा ही नीचे बनाया था। शायद, इस नीचे होने को प्रारंभ मानकर वह नीचे से नीचे जाते-जाते इतना नीचे पहुंच गया है कि अब पशु भी कहीं ऊंचे पड़ गए हैं। | |||

:मनुष्य ने स्वयं ही अपनी दुर्गति भलीभांति कर ली है। | |||

:और उसने यह सब इतनी बुद्धिमत्ता से किया है कि परमात्मा भी शायद उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है। | |||

:इसलिए शायद परमात्मा स्वयं को ही दोषी मान कर कहीं छिप गया है। दोषी वह है भी। मनुष्य को बनाने का दोष तो उसके ऊपर है ही! और मनुष्य इसके लिए कभी भी माफ नहीं कर सकता। | |||

:मनुष्य इसलिए ही परमात्मा से कई तरह के बदले लेता रहा है। स्वयं के विनाश में भी वह अपने सृष्टा से बदला ही ले रहा है। | |||

:वह पशु नहीं बनाया गया है, इसका बदला भी वह पशु से बदतर बन कर ले रहा है। | |||

:एक अद्भुत घटना मुझे स्मरण आती हैः | |||

:एक आदमी ने किसी पहाड़ी होटल के मालिक को लिख कर पूछा था कि क्या उसका कुत्ता भी उसके साथ होटल में ठहर सकता है? | |||

:उसे लौटती डाक से निम्न उत्तर उपलब्ध हुआः | |||

:प्रिय महानुभाव, | |||

:मैं होटल के व्यवसाय में विगत 30 वर्षों से हूं। और कुत्तों के संबंध में मेरा अनुभव अत्याधिक सुखद है। होटल में ठहरे किसी भी कुत्ते के कारण आज तक मुझे कभी पुलिस को नहीं बुलाना पड़ा है। आज तक किसी कुत्ते ने शराब पीकर भी होटल में कोई उत्पात का दृश्य खड़ा नहीं किया है। और न ही किसी कुत्ते ने मुझे झूठा चेक या जाली रूपए पकड़ा कर ही धोखा दिया है। न ही किसी कुत्ते ने धूम्रपान से होटल की किसी चीज को जलाया है। और न कोई कुत्ता किसी दूसरे की पत्नी को भगाकर यहां आकर ठहरा है। और न ही अब तक मैंने किसी कुत्ते के सूटकेस में होटल का कोई सामान ही पाया है। स्वभावतः कुत्ते के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है और मैं आपके कुत्ते का हार्दिक स्वागत करता हूं। | |||

:पुनश्चः और यदि आपका कुत्ता आपके संबंध में भी भले आदमी होने का प्रमाण पत्र देने को राजी हो तो आप भी उसके साथ यहां आ सकते हैं। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 9 || [[image:man0900.jpg|200px]] || [[image:man0900-2.jpg|200px]] | | 9 || [[image:man0900.jpg|200px]] || [[image:man0900-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

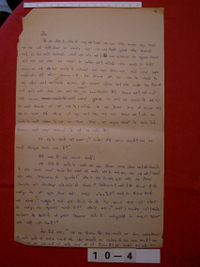

| 10 || [[image:man0901.jpg|200px]] || [[image:man0901-2.jpg|200px]] || | | 10 || [[image:man0901.jpg|200px]] || [[image:man0901-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(5) | |||

:अधर्म सदा ही धर्म की आड़ खोजता है। ऐसे उसे सुरक्षा मिल जाती है। | |||

:खोटे सिक्के असली सिक्कों के नाम के बिना एक इंच भी तो नहीं चल सकते हैं! | |||

:परमात्मा के मंदिर हैं लेकिन उनमें आवास शैतान का है। शैतान ने बहुत पहले ही स्वयं को छिपाने की पूरी आयोजना कर ली है। कौन जाने दीए तले अंधेरा इसलिए ही छिपता हो कि ऐसे वह भी प्रकाश समझा जा सकता है! | |||

:असत्य सत्य के वस्त्र अकारण ही तो नहीं ओढ़ता है? | |||

:और घृणा प्रेम के शब्द व्यर्थ ही तो नहीं बोलती है? | |||

:मैंने सुना हैः | |||

:एक साधु सत्य पर बोल रहा था। उसने अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही कहाः ‘मित्रो! मेरा आज का विषय हैः सत्य। और इसके पूर्व कि मैं बोलना शुरू करूं मैं एक बात आपसे जान लेना चाहता हूं कि आप में से कितने व्यक्तियों ने मैथ्यू का 69 वां अध्याय पढ़ा है?’ | |||

:उस सभा भवन में जितने भी व्यक्ति थे, उनमें से केवल एक को छोड़ कर सबने अपने-अपने हाथ स्वीकृति में ऊपर उठा दिए थे। वह साधु इस पर हंसा था और बोला थाः ‘ठीक है। मित्रो, ठीक है! आप ही वे लोग हैं जिनसे मुझे बोलना है। क्योंकि मैथ्यू का 69 वां अध्याय जैसा कोई अध्याय ही नहीं हैं।’ | |||

:और जब सभा समाप्त हो गई तो वह साधु उस व्यक्ति के पास गया था जिसने कि हाथ ऊपर नहीं उठाया था। निश्चय ही वह व्यक्ति अद्भुत था। क्योंकि ऐसे धार्मिक और सच्चे व्यक्ति धर्मसभाओं में कहां उपलब्ध होते हैं? | |||

:साधु ने उससे पूछाः ‘मित्र! यहां कैसे आ गए? ऐसे व्यक्ति तो धर्म-मंदिरों में कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और आप में बड़ा नैतिक साहस है--आप भीड़ से भिन्न सत्य के पक्ष में भी हो सकते हैं! आपने असत्य हाथ नहीं उठाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।’ | |||

:वह आदमी डरा हुआ था। बोलाः ‘क्षमा करिये। मैं असल में सो गया था। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं हाथ न उठाता। मैं तो सदा सबके साथ हूं।’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 11 || [[image:man0902.jpg|200px]] || [[image:man0902-2.jpg|200px]] | | 11 || [[image:man0902.jpg|200px]] || [[image:man0902-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

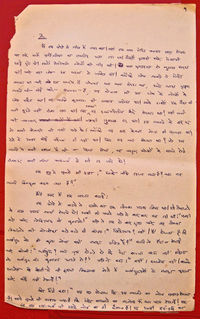

| 12R|| [[image:man0903.jpg|200px]] || [[image:man0903-2.jpg|200px]] || | | 12R|| [[image:man0903.jpg|200px]] || [[image:man0903-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | | ||

:(6) | |||

:मैं मनुष्य के संबंध में सोचता हूं तो मुझे एक घटना याद आ जाती हैः | |||

:एक छोटे से बच्चे अलबर्ट के बाबत उसके बाल मंदिर के सारे अधिकारी चिंतित थे। वह जो भी बनाता था, सदा काले रंग में ही उसे रंगता था। वह काली गायें बनाता, काले मनुष्य, काले कुत्ते और काले मकान और एक दिन तो उसने एक काला सागर बनाया था जिसकी काली लहरें काले ही तट से टकरा रहीं थी। यही नहीं, ऊपर भी काला सूरज था और उसमें काली किरणें निकल रहीं थीं। चित्र में सभी कुछ काला ही काला था। और पहचानना भी कठिन था कि क्या-क्या है? | |||

:इससे उसके अध्यापकों का विचार में पड़ जाना स्वाभाविक ही था। क्योंकि, काले रंग का यह अतिशय मोह जरूर ही चित्त की किसी दुखी और उदास स्थिति का द्योतक था। | |||

:उस बच्चे की गृहस्थिति की खोजबीन की गई, लेकिन वहां तो सब कुछ ठीक था। | |||

:उसके साथियों से पूछा गया लेकिन कोई भी कारण नहीं मिलता था। वह तो सब भांति सामान्य और स्वस्थ था। | |||

:और तब अंततः एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली गई। मनोवैज्ञानिक ने सभी तरह के परीक्षण और विश्लेषण किए, लेकिन परिणाम कुछ भी न निकला। उसमें दुख या उदासी या आत्मविनाश की कोई भी वृत्ति न थी। | |||

:और अंततः जब वे थक कर सब निराश ही हो गए थे तो एक दिन उन्होंने काले रंग के प्रति मोह का कारण उससे ही पूछा; तो वह बोला कि मेरी रंग की डब्बी के सारे रंग खो गए हैं और केवल काला रंग ही मेरे पास शेष बचा है! | |||

:क्या ऐसा ही मनुष्य के संबंध में भी तो नहीं हो गया है? उसके ऊपर न मालूम क्या-क्या थोपा जाता रहा है और उसके संबंध में न मालूम कितने-कितने प्रकार के ऊहापोह और अनुमान किए जाते रहे हैं। | |||

:धर्मों ने, दर्शनों ने, विचारकों ने उसकी उसकी स्थिति के लिए क्या-क्या नहीं कहा है और उसे बदलने के लिए क्या-क्या योजनाएं नहीं प्रस्तुत की हैं। | |||

:समाज और राज्य भी उसे बदलने और बनाने के लिए क्या-क्या नहीं कर चुके हैं। | |||

:लेकिन एक बात सदा ही भूली जाती रही है। मनुष्य से स्वयं उसके संबंध में किसी ने भी कुछ नहीं पूछा है। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 12V|| [[image:man0904.jpg|200px]] || [[image:man0904-2.jpg|200px]] | | 12V|| [[image:man0904.jpg|200px]] || [[image:man0904-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 13 || [[image:man0905.jpg|200px]] || [[image:man0905-2.jpg|200px]] | | 13 || [[image:man0905.jpg|200px]] || [[image:man0905-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

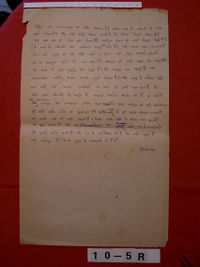

| 14 || [[image:man0906.jpg|200px]] || [[image:man0906-2.jpg|200px]] || | | 14 || [[image:man0906.jpg|200px]] || [[image:man0906-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(7) | |||

:विश्व युद्ध के बादल आकाश में हैं। और वे रोज घने से घने होते जा रहे हैं। मनुष्यता किसी बड़ी दुर्घटना के करीब है। और इस दुर्घटना में समस्त जाति की समाप्ति भी हो सकती है। लेकिन, हम ऐसे चले जा रहे हैं कि जैसे कहीं कोई खतरा ही नहीं हैं। और शायद हमारी यह बेहोशी ही सबसे बड़ा खतरा है। और हम बेहोशी में भी आंखें बंद कर लेने की सलाह देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। | |||

:एक साधु से मैं यह कह रहा था। वे हंसे थे और बोले थेः ‘संसार तो ऐसे ही चलता रहता है। बस अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लेने में ही सुख है।’ | |||

:आह! यह सुख कितना महंगा पड़ा है। और ऐसे सुख लेने वालों के ही कारण जीवन अब कितना दुखमय है। | |||

:यह सुख है या कि निद्रा है? | |||

:यह सुख है या कि सुरा है? | |||

:यह सुख अफीम के नशे से कहां भिन्न है? | |||

:निश्चय ही माक्र्स ऐसे धर्म को ‘अफीम का नशा’ कहने में अक्षरशः सही था। | |||

:जीवन से भागने वालों के लिए आंख बंद कर लेना बहुत पुराना उपाय है। शुतुरमुर्ग भी इस उपाय को जानता है और संन्यासी भी जानते हैं। शुतुरमुर्ग शत्रु को देख रेत में मुंह गाड़ लेता है और सोचता है कि शत्रु नहीं हैं। उसके लिए न दिखाई पड़ना, न होने का सबूत हो जाता है। | |||

:और संन्यासी का भी तर्क क्या यही नहीं हैं? | |||

:और शराबी का भी तर्क क्या यही नहीं हैं? | |||

:एक मधुशाला से आधी रात गए दो मित्र बाहर निकले थे। वे दोनों खूब पिये हुए थे। वे अपनी कार में आ कर बैठे और घर की ओर चले। उनमें से ही एक कार चला रहा था। कार तीर की भांति सड़कों को चीरते हुए भाग रही थी। जरूर ही वे 60-70 की रफ्तार पर थे। दूसरे साथी ने घबड़ा कर कहाः ‘यह क्या कर रहे हो? क्या दुर्घटना करनी है? मेरा तो साहस छूटा जा रहा है।’ लेकिन चलाने वाले ने कहाः ‘घबड़ाने की क्या जरूरत है? मैं जैसे आंख बंद किए हूं वैसे ही तुम भी कर लो। आंखें बंद कर लेने से घबड़ाकर बिल्कुल ही नहीं मालूम होती है। और बड़ा सुख मिलता है।’ | |||

:जीवन से आंखें बंद कर लेना आत्मघाती पलायन है। यह धर्म नहीं हैं। | |||

:धर्म पलायन नहीं है। धर्म तो जीवन पर विजय है। और विजय ने भागने वालों को कब वरा है? | |||

:जीवन का अत्यंत जागरूकता से, खुली आंखों से, सामना करना ही धर्म है। धर्म जब तक आंखें बंद करने वाला है, तब तक वह अधर्म की शरण है। आंखें बंद कर लेने की शिक्षा ने जगत को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना और किस ने पहुंचाया है? | |||

:वह शिक्षा बेहोशी और निद्रा की शिक्षा है। | |||

:और बेहोशी में मनुष्य वृक्ष की उन्हीं शाखाओं को काटता रहा है जिन पर कि वह बैठा है। | |||

:जीवन के प्रति चाहिए होश--चेतना--जागरूक बोध, क्योंकि तभी हम स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं। धर्म की क्रांति सचेतन व्यक्तित्व में ही फलित हो सकती है। | |||

:और व्यक्ति है इकाई। वह बदले तो ही समाज भी बदल सकता है। इसलिए, मैं व्यक्ति को आंखें बंद कर लेने को नहीं, वरन उन्हें पूर्णतया खोलने को कहता हूं। क्योंकि, मैं पृथ्वी पर अंधों का नहीं, आंख वालों का समाज देखना चाहता हूं। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 15 || [[image:man0907.jpg|200px]] || [[image:man0907-2.jpg|200px]] | | 15 || [[image:man0907.jpg|200px]] || [[image:man0907-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 16 || [[image:man0908.jpg|200px]] || [[image:man0908-2.jpg|200px]] || | | 16 || [[image:man0908.jpg|200px]] || [[image:man0908-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(8) | |||

:जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना क्या है? क्या यही नहीं कि मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि वह कौन है? और स्वयं को न जानना, जीवन को ही न जानना है। और अपरिचित जीवन भी क्या जीवन है? अंधेरे में किसी भी भांति जिये जाने का नाम तो जीवन नहीं है। जीवन तो ज्ञान के प्रकाश में ही वस्तुतः जीवन बनता है। | |||

:मैं जब स्वयं को जानता हूं, तभी मैं हूं। अन्यथा मेरा होना या न होना बराबर ही है। | |||

:ज्ञान अस्तित्व को अर्थ देता है। | |||

:और अज्ञान है अर्थहीनता। अज्ञान में अर्थवत्ता हो भी कैसे सकती है? | |||

:जिसे मैं जानता ही नहीं हूं, वह अर्थवान या साभिप्राय कैसे हो सकता है? और जो अर्थहीन है वह अरुचिकर हो जाता है। वह ऊब बन जाता है। वह व्यर्थ और कोरी पुनरुक्ति प्रतीत होने लगता है। और इस अर्थहीन पुनरुक्ति से मुक्त होने का मन हो तो क्या कोई आश्चर्य है? | |||

:लेकिन यह मुक्ति दो प्रकार की हो सकती है। यह मुक्ति आत्मघात की दिशा ले सकती है या आत्म साधना की। आत्मघात में जीवन का अंत करने की तत्परता होती है और आत्म साधना में जीवन को जानने की। | |||

:अतंतः मनुष्य के सामने दो ही विकल्प हैंः या तो स्वयं को समाप्त करो या स्वयं को जानो। | |||

:कामू ने ठीक ही कहा है कि आत्मघात ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी दार्शनिक समस्या है। | |||

:लेकिन समाप्त करना क्या कोई हल है? और अर्थहीन जीवन की समाप्ति में कौन सा अर्थ हो सकता है? वह भी तो अर्थहीन हो गया! वह विकल्प मिथ्या है। वह स्वयं को जानने से बचने का ही उपाय है। वह तो जीवन की समस्या से आत्यंतिक पलायन है। तथाकथित संन्यास भी आंशिक रूप से आत्मघाती जीवन दृष्टि का ही प्रयोग है। | |||

:वास्तविक दिशा है आत्म साधना की, आत्म ज्ञान की। उससे अर्थहीनता विलीन हो जाती है और जीवन अपनी पूर्ण अर्थवत्ता में प्रकट होता है। जो मनुष्य, या जो युग आत्मज्ञान की दिशा खो देता है वह अनिवार्यतः आत्मघात में संलग्न हो जाता है। | |||

:क्या हम एक ऐसे ही युग में नहीं रह रहे हैं? | |||

:न्यूयार्क के एक ऊंचे भवन की 17 वीं मंजिल से एक युवक कूदने को तैयार खड़ा था। 16 वीं मंजिल पर भीड़ इकट्ठी थी और उसे समझा रही थी। लेकिन वह आत्महत्या के लिए बिल्कुल ही सन्नद्ध था। एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा ‘बेटे, अपने मां-बाप का तो विचार करो।’ | |||

:वह युवक बोला ‘न मेरी मां है, न बाप है।’ | |||

:वृद्ध ने कहा ‘तो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल करो।’ | |||

:युवक ने कहा ‘न पत्नी हैं, न बच्चे हैं।’ | |||

:लेकिन वृद्ध हार मानने को राजी न था। उसने कहा ‘तो अपनी प्रेयसी का तो ध्यान रखो।’ | |||

:वह युवक चिल्लाया ‘मैं स्त्रियों को घृणा करता हूं।’ | |||

:अतंतः हार कर वृद्ध ने कहा ‘तो अपना ही विचार करो।’ | |||

:और उसको पता है कि उस युवक ने क्या कहा? उसने कहाः ‘काश! मुझे यही पता होता कि मैं कौन हूं!’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 17 || [[image:man0909.jpg|200px]] || [[image:man0909-2.jpg|200px]] | | 17 || [[image:man0909.jpg|200px]] || [[image:man0909-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 18 || [[image:man0910.jpg|200px]] || [[image:man0910-2.jpg|200px]] || | | 18 || [[image:man0910.jpg|200px]] || [[image:man0910-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(9) | |||

:हम घने अंधकार में हैं। और यह अंधकार रोज-रोज बढ़ता ही जाता है। और आश्चर्य तो यही है कि अपने ही हाथों से इसे हम बढ़ाते हैं। आलोक से विमुख हो जाने का यह परिणाम है। सूर्य की ओर हम पीठ देकर खड़े हैं। जीवन के पथ पर धर्म है सूर्य, और जो धर्म की ओर पीठ कर लेता है वह अपने ही हाथों अंधकार में डूबा जाता है। | |||

: | |||

:किसी द्वार पर एक शब्द-कोष बेचने वाला विक्रेता खड़ा था। वह शब्द-कोष बिना बेचे उस द्वार से हटने को राजी न था। गृहणी ने उसे टालने को कहा ‘बंधु, मुझे शब्द-कोष नहीं चाहिए। शब्द-कोष मेरे पास है। देखते नहीं हैं, वह सामने ही मेज पर रखा हुआ है।’ | |||

:इस पर वह विक्रेता हंसा और बोलाः ‘देखें, आप मुझे मूर्ख न बना सकेंगी। वह शब्द-कोष नहीं, धर्मशास्त्र है।’ | |||

:गृहणी तो जैसे हैरान रह गई। बात सत्य थी। वह धर्मशास्त्र ही था! एक क्षण तो वह कुछ पूछ ही न सकी। फिर सम्हल कर उसने कहाः ‘यह आप कैसे कह सकते हैं?’ | |||

:वह विक्रेता बोलाः ‘देवी जी, यह बतलाना एकदम आसान है। ग्रंथ पर इकट्ठी धूल से क्या सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता है?’ | |||

:धर्म उपेक्षित है। और धर्म पर हमारी उपेक्षा की धूल जम गई है। और परिणाम है हमारा रास्ता अंधकार पूर्ण हो गया है। | |||

:धर्म पर से उपेक्षा की धूल झाड़नी है। और जैसे ही कोई यह कर पाता है, वैसे ही उसका जीवन आलोकित हो जाता है। लेकिन यह प्रत्येक को ही स्वयं के लिए करना होता है। मैं यह आपके लिए नहीं कर सकता हूं। क्योंकि, उपेक्षा आपकी है। वह आपकी दृष्टि है। उसे आपने ही निर्मित किया है और आप ही उसे नष्ट कर सकते हैं। | |||

:धर्म प्रकाश है। लेकिन वह प्रकाश उसे ही उपलब्ध होता है, जो कि उसे स्वयं में द्वार देता है। | |||

:मैं उपेक्षा से भरा हूं तो वह द्वार बंद है। और मैं जिज्ञासा में हूं तो वह द्वार खुल जाता है। वस्तुतः जिज्ञासा ही द्वार है। और उपेक्षा का जन्म या जिज्ञासा की हत्या दो प्रकार से होती है। एक है अंधी आस्तिकता, जो आंख बंद करके सब कुछ स्वीकार कर लेती है। और दूसरी है अंधी नास्तिकता, जो कि आंख बंद कर सब कुछ अस्वीकार कर देती है। और अंधेपन में जिज्ञासा कहां? खोज कहां? | |||

:अंधी आस्तिकता और अंधी नास्तिकता, दोनों ही जीवन सत्य के प्रति उपेक्षा बन जाती हैं। सत्य के प्रति जिज्ञासा तो केवल उसमें ही होती है जो कि न अंध स्वीकार में है, न अंध अस्वीकार में; वरन जानने को सदा ही स्वतंत्र, उन्मुख और उत्सुक है। ऐसे चित्त के द्वार बंद नहीं होते हैं। ऐसा चित्त खुला चित्त है। और खुले चित्त में सत्य का आगमन होता है। | |||

:सत्य ही धर्म है। | |||

:सत्य ही प्रकाश है। | |||

:सत्य ही प्रभु है। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 19 || [[image:man0911.jpg|200px]] || [[image:man0911-2.jpg|200px]] | | 19 || [[image:man0911.jpg|200px]] || [[image:man0911-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 20 || [[image:man0912.jpg|200px]] || [[image:man0912-2.jpg|200px]] || | | 20 || [[image:man0912.jpg|200px]] || [[image:man0912-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | | ||

:(10) | |||

:मैं कौन हूं? क्या इसका कोई समुचित उत्तर आपके पास है? | |||

:नहीं, मित्र! नहीं है। नहीं है। नहीं है। | |||

:क्योंकि, जो स्वयं को जान लेता है, वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि, जो स्वयं को जान लेता है, वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि, जो स्वयं को जान लेता है, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। | |||

:लेकिन फिर भी जीवन यात्रा में हमारा अपना परिचय तो है ही! मैं यह हूं या वह हूं। मैं राजा हूं या रंक। इस पद पर हूं या उस पद पर। शिक्षित हूं या अशिक्षित। मेरा यह नाम है या वह। यह उपाधि है या वह। ऐसा ही कुछ जोड़-तोड़ हमारा परिचय है। निश्चय ही यह परिचय बहुत ऊपरी है और इससे वह बिल्कुल अस्पर्शित ही रह जाता है जो कि मैं हूं। | |||

:वह कौन है जो मैं हूं--यह तो हमें ज्ञात नहीं हैं, लेकिन उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं, उनसे हमारी पहचान जरूर है। और वस्त्रों की हम पहचान को ही हम स्वयं का जानना माने हुए हैं। इससे ही इन वस्त्रों की इतनी रक्षा की जाती है, क्योंकि इनके खो जाने पर हम स्वयं को पहचान भी तो नहीं सकते हैं! | |||

:आह! क्या इस भांति वस्त्र ही हमारी आत्मा नहीं बन गए हैं? क्या हम मात्र वस्त्र ही हैं? | |||

:मैंने सुना है कि एक बार एक व्यक्ति के सभी वस्त्र खो गए थे तो वह यह भी नहीं पहचान सका था कि वह वही है। वह बेचारा आखिर पहचानता भी कैसे? क्योंकि, वह जिसे जानता था, वह तो खो गए वस्त्रों का जोड़ ही था! और वह स्वयं को तो जानता ही नहीं था, सो पहचानता कैसे? पहचानने के पूर्व जानना तो जरूरी है न? | |||

:प्रत्यभिज्ञा तो केवल उसकी ही हो सकती है, जिसका कि पूर्वज्ञान है। | |||

:यह हमारी स्थिति है। | |||

:लेकिन, इस पर हम हंसेंगे नहीं--क्योंकि यह स्थिति हमारी जो है! | |||

:और, अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, उस पर आप जरूर ही हंसेंगे। क्योंकि वह घटना आपकी जो नहीं हैं! | |||

:एक सोए शेखचिल्ली के द्वार पर आधी रात में दो पुलिस के सिपाही दस्तक दे रहे थे। बहुत मुश्किल से घर के वासी ने द्वार खोला। द्वार खुलते ही उन सिपाहियों में से एक ने कहाः ‘मित्र माफ करना। हमने तुम्हें व्यर्थ ही तकलीफ दी। गांव के बाहर एक व्यक्ति की मृत-देह मिली है और हमें शक था कि कहीं वह तुम तो नहीं हो? लेकिन भगवान को धन्यवाद कि तुम कुशल हो। अच्छा, हम जाते हैं।’ | |||

:लेकिन, शेखचिल्ली ने बहुत घबड़ा कर कहाः ‘ठहरो! क्या तुमने उसे ठीक से देख लिया था? उसकी उम्र कितनी है?’ | |||

:‘करीब-करीब तुम्हारे जितनी ही।’ | |||

:‘और उसकी लंबाई?’ | |||

:‘इतनी ही जितनी कि तुम्हारी है।’ | |||

:‘और क्या वह लाल टोपी पहने हुए है?’ | |||

:‘हां’ | |||

:‘हे भगवान! और क्या नीली कमीज भी?’ | |||

:‘नहीं।’ | |||

:‘आह! तब वह मैं नहीं हूं!’ | |||

:मैं देख रहा हूं कि आप हंस रहे हैं। | |||

:लेकिन, मित्र, किस पर हंस रहे हैं? क्या वह शेखचिल्ली आप ही नहीं हैं? | |||

:सोचें। | |||

:सोचें। | |||

:सोचें। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 21 || [[image:man0913.jpg|200px]] || [[image:man0913-2.jpg|200px]] | | 21 || [[image:man0913.jpg|200px]] || [[image:man0913-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 22 || [[image:man0914.jpg|200px]] || [[image:man0914-2.jpg|200px]] || | | 22 || [[image:man0914.jpg|200px]] || [[image:man0914-2.jpg|200px]] || | ||

Revision as of 13:49, 26 April 2018

Flowers and Flowers and Flowers

- year

- 1967

- notes

- 39 sheets plus 2 written on reverse.

- Page numbers showing "R" and "V" refer to "Recto and Verso".