Manuscripts ~ Neeti, Bhay Aur Prem (नीति, भय और प्रेम): Difference between revisions

Jump to navigation

Jump to search

Dhyanantar (talk | contribs) No edit summary |

m (Text replacement - "Osho's Manuscripts" to "Category:Manuscripts") |

||

| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||

| Line 2: | Line 2: | ||

;year | ;year | ||

:1968 | :1968 (date is incorrect as the manuscript was first published in Mar 1967) | ||

;notes | ;notes | ||

:5 sheets | :5 sheets | ||

:Published as ch.25 (of 43) of ''[[Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी)]]''. | :Published as ch.15 of ''[[Main Kaun Hun? (मैं कौन हूं?) (writings)]]'' and as ch.25 (of 43) of ''[[Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी)]]''. | ||

:The transcripts below are not true transcripts, but copies from ''[[Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी)]]''. | :The transcripts below are not true transcripts, but copies from ''[[Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी)]]''. | ||

; see also | ; see also | ||

:[[ | :[[:Category:Manuscripts]] | ||

| Line 32: | Line 32: | ||

:फिर जब स्वयं के भीतर अशांति हो, दुख हो, संताप हो, अंधकार और जड़ता हो, तो स्वभावतः उनके ही कीटाणु हमसे बाहर भी विस्तीर्ण होने लगते हैं। भीतर जो हो वह बाहर भी फैलने लगता है। अंतस ही तो आचरण बनता है। आचरण में हम उसी को बांटते हैं, जिसे अंतस में पाते हैं। अंतस ही अंततः आचरण है। हम जो भीतर हैं, वही हमारे अंतर्संबंधों में बाहर परिव्याप्त हो जाता है। प्रत्येक प्रतिक्षण स्वयं को उलीच रहा है। विचार में, वाणी में, व्यवहार में हम स्वयं को ही दान कर रहे हैं। इस भांति व्यक्तियों के हृदय में जो उठता है, वही समाज बन जाता है। समाज में विष हो तो उसके बीज व्यक्तियों में छिपे होंगे; और समाज को अमृत की चाह हो तो उसे व्यक्तियों में ही बोना होगा। व्यक्तियों के हृदय आनंद से भरे हों तो उनके अंतर्संबंध करुणा, मैत्री और प्रीति से भर जाते हैं; और दुख से भरे हों तो हिंसा, विद्वेष और घृणा से। उनके भीतर जीवन-संगीत बजता हो तो | :फिर जब स्वयं के भीतर अशांति हो, दुख हो, संताप हो, अंधकार और जड़ता हो, तो स्वभावतः उनके ही कीटाणु हमसे बाहर भी विस्तीर्ण होने लगते हैं। भीतर जो हो वह बाहर भी फैलने लगता है। अंतस ही तो आचरण बनता है। आचरण में हम उसी को बांटते हैं, जिसे अंतस में पाते हैं। अंतस ही अंततः आचरण है। हम जो भीतर हैं, वही हमारे अंतर्संबंधों में बाहर परिव्याप्त हो जाता है। प्रत्येक प्रतिक्षण स्वयं को उलीच रहा है। विचार में, वाणी में, व्यवहार में हम स्वयं को ही दान कर रहे हैं। इस भांति व्यक्तियों के हृदय में जो उठता है, वही समाज बन जाता है। समाज में विष हो तो उसके बीज व्यक्तियों में छिपे होंगे; और समाज को अमृत की चाह हो तो उसे व्यक्तियों में ही बोना होगा। व्यक्तियों के हृदय आनंद से भरे हों तो उनके अंतर्संबंध करुणा, मैत्री और प्रीति से भर जाते हैं; और दुख से भरे हों तो हिंसा, विद्वेष और घृणा से। उनके भीतर जीवन-संगीत बजता हो तो | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

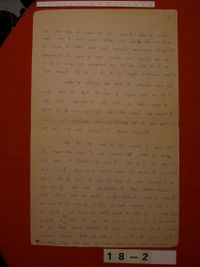

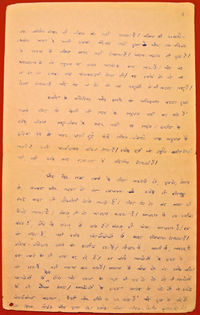

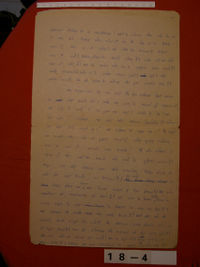

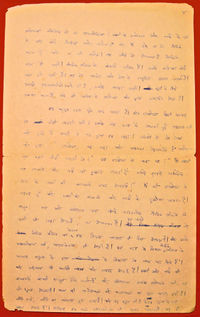

| 3 || [[image:man1008.jpg|200px]] || [[image:man1008-2.jpg|200px]] || | | 3 || [[image:man1008.jpg|200px]] || [[image:man1008-2.jpg|200px]] || | ||

| Line 40: | Line 39: | ||

:प्रेम ही नीति है, अप्रेम अनीति है। प्रेम में जो जितना गहरा प्रविष्ट होता है वह प्रभु में उतना ही ऊपर उठ जाता है; और जो प्रेम में जितना विपरीत होता है वह पशु में उतना ही पतित। प्रेम पवित्र जीवन का, नैतिक जीवन का मूलाधार है। क्राइस्ट का वचन है, प्रेम ही प्रभु है। संत अगस्ताइन से किसी ने पूछा, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं कि मुझसे पाप न हो? तो उन्होंने कहा था, प्रेम करो! और फिर तुम जो भी करोगे वह सब ठीक होगा, शुभ होगा। प्रेम, इस एक शब्द में वह सब अणु रूप में छिपा है जो मनुष्य को पशु से प्रभु तक ले जाता है। लेकिन स्मरण रहे कि प्रेम केवल तभी संभव है जब भीतर आनंद हो। प्रेम को ऊपर से आरोपित नहीं किया जा सकता। वह कोई वस्त्र नहीं है जिसे हम ऊपर से ओढ़ सकें। वह तो हमारी आत्मा है। उसका तो आविष्कार करना होता है। उसे ओढ़ना नहीं, उघाड़ना होता है; उसका आरोपण नहीं, आविर्भाव होता है। प्रेम किया नहीं जाता है। वह तो एक चेतना अवस्था है जिसमें हुआ जाता है। प्रेम कर्म नहीं है, स्वभाव हो तभी सत्य होता है। और तभी वह दिव्य जीवन का आधार भी बनता है। यह भी स्मरण रहे कि सहज स्फुरित स्वभाव-रूप प्रेम के अभाव में जो नैतिक जीवन होता है, वह दिव्यता की ओर ले जाने में असमर्थ है। क्योंकि वस्तुतः वह सत्य नहीं है, उसके आधार किसी न किसी रूप में भय और प्रलोभन पर रखे होते हैं। फिर चाहे वे भय या | :प्रेम ही नीति है, अप्रेम अनीति है। प्रेम में जो जितना गहरा प्रविष्ट होता है वह प्रभु में उतना ही ऊपर उठ जाता है; और जो प्रेम में जितना विपरीत होता है वह पशु में उतना ही पतित। प्रेम पवित्र जीवन का, नैतिक जीवन का मूलाधार है। क्राइस्ट का वचन है, प्रेम ही प्रभु है। संत अगस्ताइन से किसी ने पूछा, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं कि मुझसे पाप न हो? तो उन्होंने कहा था, प्रेम करो! और फिर तुम जो भी करोगे वह सब ठीक होगा, शुभ होगा। प्रेम, इस एक शब्द में वह सब अणु रूप में छिपा है जो मनुष्य को पशु से प्रभु तक ले जाता है। लेकिन स्मरण रहे कि प्रेम केवल तभी संभव है जब भीतर आनंद हो। प्रेम को ऊपर से आरोपित नहीं किया जा सकता। वह कोई वस्त्र नहीं है जिसे हम ऊपर से ओढ़ सकें। वह तो हमारी आत्मा है। उसका तो आविष्कार करना होता है। उसे ओढ़ना नहीं, उघाड़ना होता है; उसका आरोपण नहीं, आविर्भाव होता है। प्रेम किया नहीं जाता है। वह तो एक चेतना अवस्था है जिसमें हुआ जाता है। प्रेम कर्म नहीं है, स्वभाव हो तभी सत्य होता है। और तभी वह दिव्य जीवन का आधार भी बनता है। यह भी स्मरण रहे कि सहज स्फुरित स्वभाव-रूप प्रेम के अभाव में जो नैतिक जीवन होता है, वह दिव्यता की ओर ले जाने में असमर्थ है। क्योंकि वस्तुतः वह सत्य नहीं है, उसके आधार किसी न किसी रूप में भय और प्रलोभन पर रखे होते हैं। फिर चाहे वे भय या | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

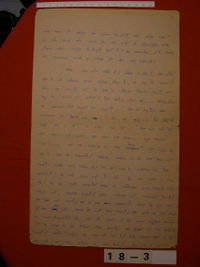

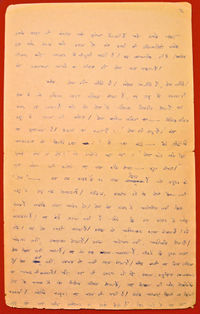

| 4 || [[image:man1009.jpg|200px]] || [[image:man1009-2.jpg|200px]] || | | 4 || [[image:man1009.jpg|200px]] || [[image:man1009-2.jpg|200px]] || | ||

| Line 48: | Line 46: | ||

:एक अदभुत दृश्य मुझे याद आ रहा है। संत राबिया किसी बाजार से दौड़ी जा रही थी। उसके एक हाथ में जलती हुई मशाल थी और दूसरे में पानी से भरा हुआ घड़ा। लोगों ने उसे रोका और पूछा, यह घड़ा और मशाल किसलिए है? और तुम कहां दौड़ी जा रही हो? राबिया ने कहा था, मैं स्वर्ग को जलाने और नरक को डुबाने जा रही हूं, ताकि तुम्हारे धार्मिक होने के मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जावें। मैं भी राबिया से सहमत हूं और स्वर्ग को जलाना और नरक को डुबाना चाहता हूं। वस्तुतः भय और प्रलोभन पर कोई वास्तविक नैतिक जीवन न कभी भी खड़ा हुआ है और न हो सकता है। उस भांति तो नैतिक जीवन का केवल एक मिथ्या आभास ही पैदा हो जाता है। और उससे आत्मविकास नहीं, आत्मवंचना ही होती है। इस तरह के मिथ्या नैतिक जीवन के आधार को मनुष्य के ज्ञान के विकास ने नष्ट कर दिया है और परिणाम में अनीति नग्न और स्पष्ट हो गई है। स्वर्ग और नरक की मान्यताएं थोथी मालूम होने लगी हैं और परिणामतः उनका प्रलोभन और भय भी शून्य हो गया है। आज की अनैतिकता और अराजकता का मूल कारण यही है। नीति नहीं, नीति का आभास टूट गया है। और यह शुभ ही है कि हम एक भ्रम से बाहर हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा उत्तरदायित्व भी आ गया है। वह है | :एक अदभुत दृश्य मुझे याद आ रहा है। संत राबिया किसी बाजार से दौड़ी जा रही थी। उसके एक हाथ में जलती हुई मशाल थी और दूसरे में पानी से भरा हुआ घड़ा। लोगों ने उसे रोका और पूछा, यह घड़ा और मशाल किसलिए है? और तुम कहां दौड़ी जा रही हो? राबिया ने कहा था, मैं स्वर्ग को जलाने और नरक को डुबाने जा रही हूं, ताकि तुम्हारे धार्मिक होने के मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जावें। मैं भी राबिया से सहमत हूं और स्वर्ग को जलाना और नरक को डुबाना चाहता हूं। वस्तुतः भय और प्रलोभन पर कोई वास्तविक नैतिक जीवन न कभी भी खड़ा हुआ है और न हो सकता है। उस भांति तो नैतिक जीवन का केवल एक मिथ्या आभास ही पैदा हो जाता है। और उससे आत्मविकास नहीं, आत्मवंचना ही होती है। इस तरह के मिथ्या नैतिक जीवन के आधार को मनुष्य के ज्ञान के विकास ने नष्ट कर दिया है और परिणाम में अनीति नग्न और स्पष्ट हो गई है। स्वर्ग और नरक की मान्यताएं थोथी मालूम होने लगी हैं और परिणामतः उनका प्रलोभन और भय भी शून्य हो गया है। आज की अनैतिकता और अराजकता का मूल कारण यही है। नीति नहीं, नीति का आभास टूट गया है। और यह शुभ ही है कि हम एक भ्रम से बाहर हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा उत्तरदायित्व भी आ गया है। वह है | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

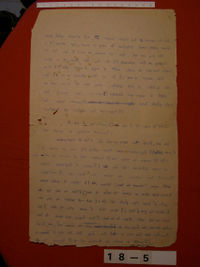

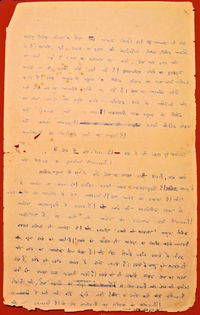

| 5 || [[image:man1010.jpg|200px]] || [[image:man1010-2.jpg|200px]] || | | 5 || [[image:man1010.jpg|200px]] || [[image:man1010-2.jpg|200px]] || | ||

| Line 58: | Line 55: | ||

:लेकिन मनुष्य में सर्व के प्रति प्रेम का जन्म तभी होता है जब स्वयं में आनंद का जन्म हो। इसलिए असली प्रश्न आनंदानुभूति है। अंतस में आनंद हो तो आत्मानुभूति से प्रेम उपजता है। जो स्वयं की आत्यंतिक सत्ता से अपरिचित है, वह कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है। स्वरूप-प्रतिष्ठा ही आनंद है और इसीलिए स्वयं को जानना वस्तुतः नैतिक और शुभ होने का मार्ग है। स्वयं को जानते ही आनंद का संगीत बजने लगता है और ज्ञान का आलोक फैल जाता है। और फिर जिसके दर्शन स्वयं के भीतर होते हैं, उसके ही दर्शन समस्त में होने लगते हैं। स्वयं के अणु को जानते ही सर्व, समस्त सत्ता जान ली जाती है। स्वयं को ही सब में पाकर प्रेम का जन्म होता है। प्रेम से बड़ी और कोई क्रांति नहीं है और न उससे बड़ी कोई पवित्रता है और न उपलब्धि है। जो उसे पा लेता है वह जीवन को पा लेता है। | :लेकिन मनुष्य में सर्व के प्रति प्रेम का जन्म तभी होता है जब स्वयं में आनंद का जन्म हो। इसलिए असली प्रश्न आनंदानुभूति है। अंतस में आनंद हो तो आत्मानुभूति से प्रेम उपजता है। जो स्वयं की आत्यंतिक सत्ता से अपरिचित है, वह कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है। स्वरूप-प्रतिष्ठा ही आनंद है और इसीलिए स्वयं को जानना वस्तुतः नैतिक और शुभ होने का मार्ग है। स्वयं को जानते ही आनंद का संगीत बजने लगता है और ज्ञान का आलोक फैल जाता है। और फिर जिसके दर्शन स्वयं के भीतर होते हैं, उसके ही दर्शन समस्त में होने लगते हैं। स्वयं के अणु को जानते ही सर्व, समस्त सत्ता जान ली जाती है। स्वयं को ही सब में पाकर प्रेम का जन्म होता है। प्रेम से बड़ी और कोई क्रांति नहीं है और न उससे बड़ी कोई पवित्रता है और न उपलब्धि है। जो उसे पा लेता है वह जीवन को पा लेता है। | ||

|} | |} | ||

[[Category:Manuscripts]] [[Category:Manuscript texts]] | |||

Latest revision as of 19:07, 8 August 2021

Morality, Fear and Love

- year

- 1968 (date is incorrect as the manuscript was first published in Mar 1967)

- notes

- 5 sheets

- Published as ch.15 of Main Kaun Hun? (मैं कौन हूं?) (writings) and as ch.25 (of 43) of Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी).

- The transcripts below are not true transcripts, but copies from Main Kahta Aankhan Dekhi (मैं कहता आंखन देखी).

- see also

- Category:Manuscripts