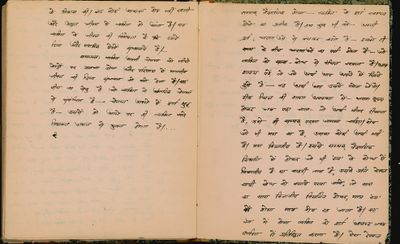

Arvind Jain Notebooks, Vol 5: Difference between revisions

Jump to navigation

Jump to search

mNo edit summary |

Dhyanantar (talk | contribs) No edit summary |

||

| Line 120: | Line 120: | ||

|- | |- | ||

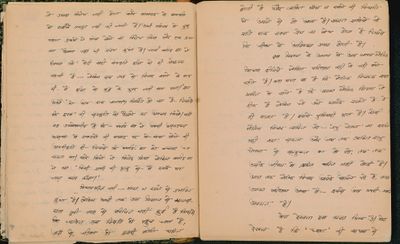

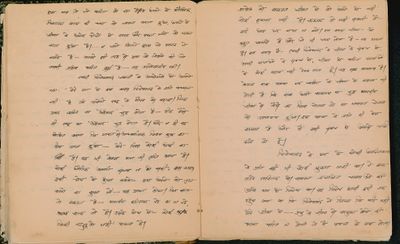

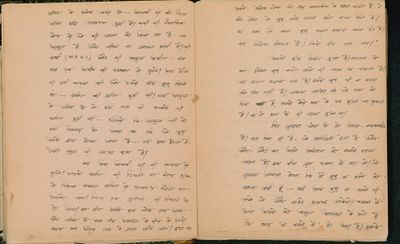

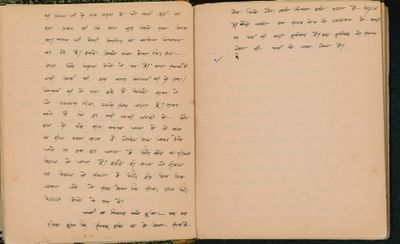

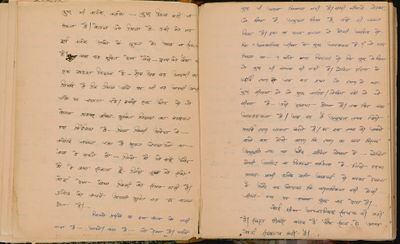

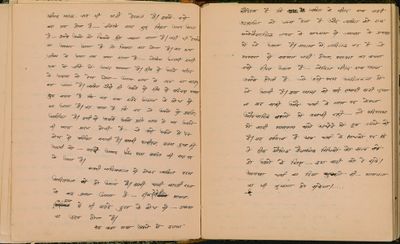

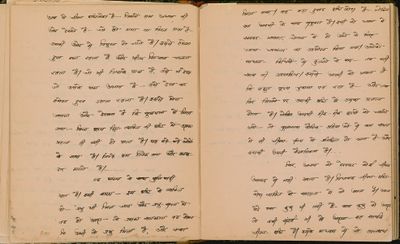

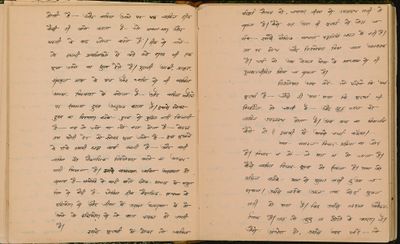

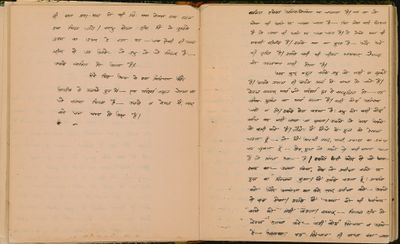

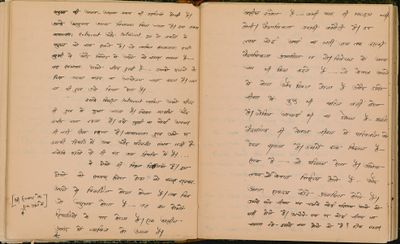

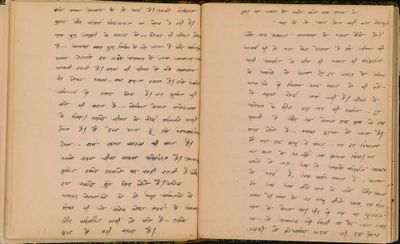

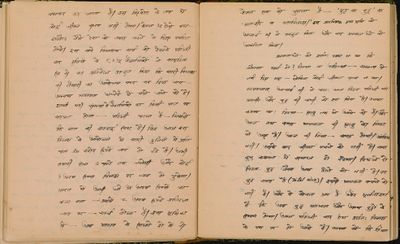

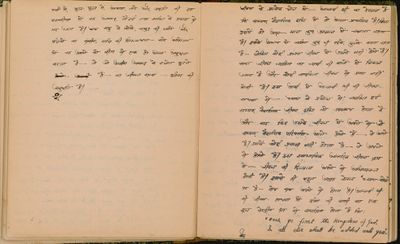

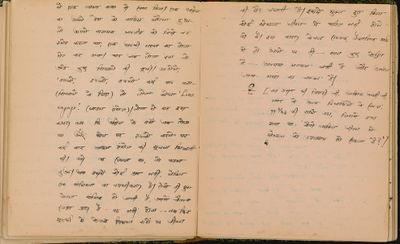

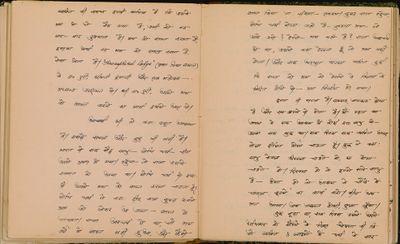

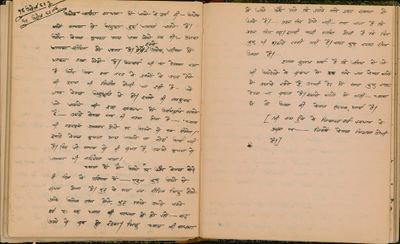

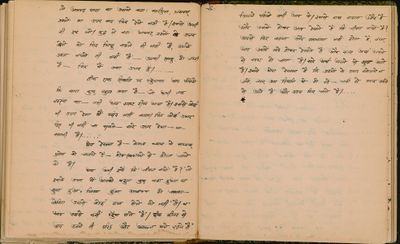

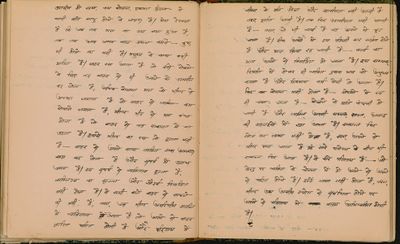

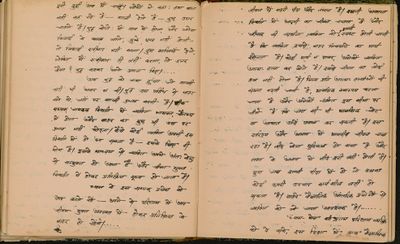

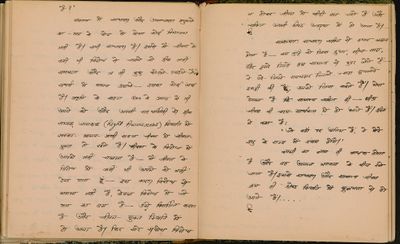

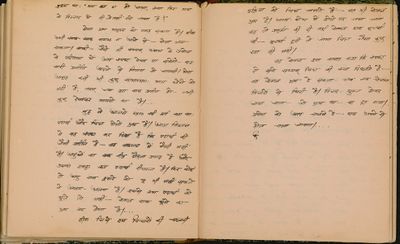

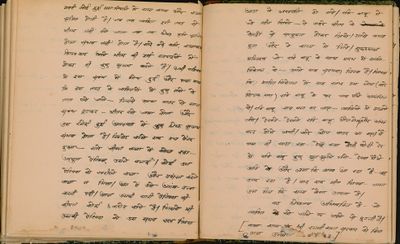

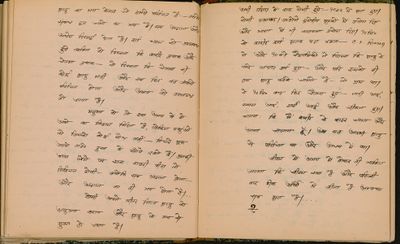

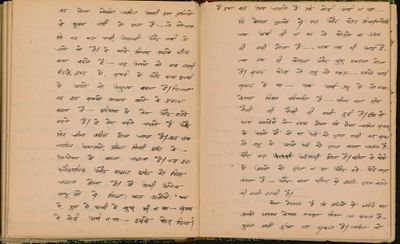

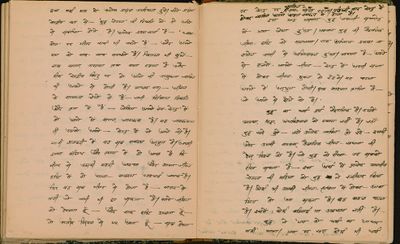

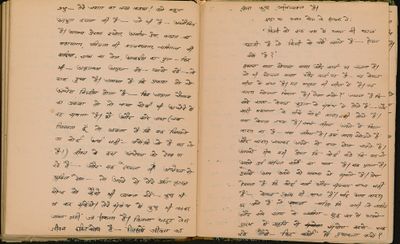

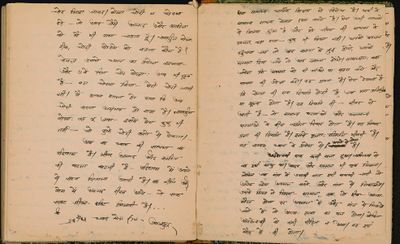

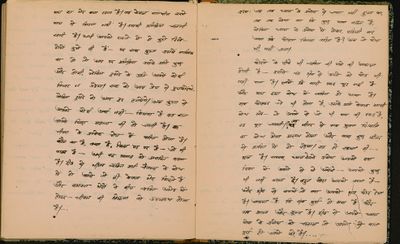

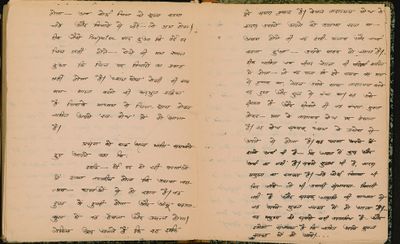

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 006 - 007.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 136: | Line 136: | ||

|- | |- | ||

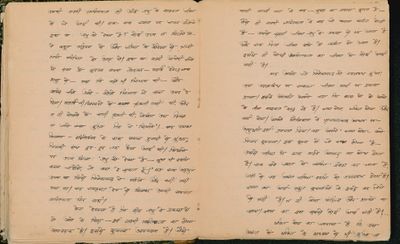

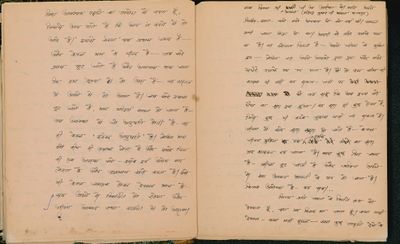

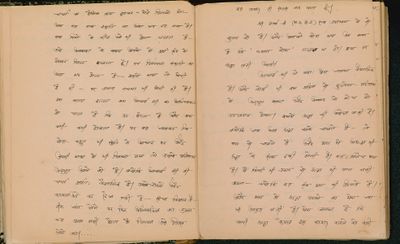

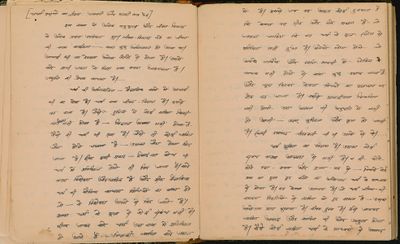

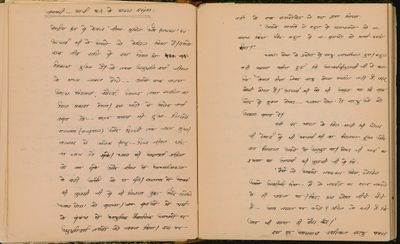

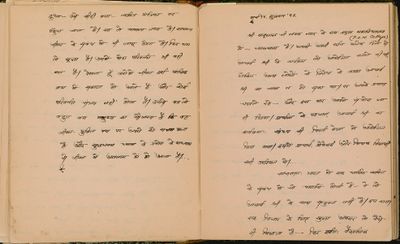

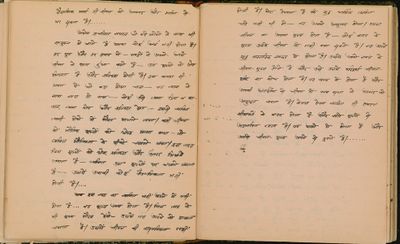

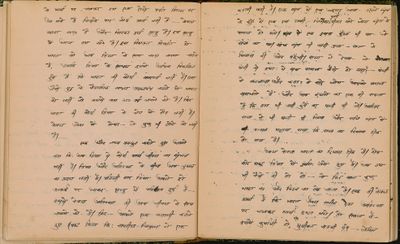

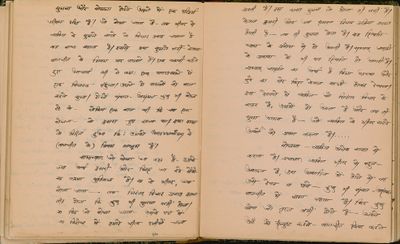

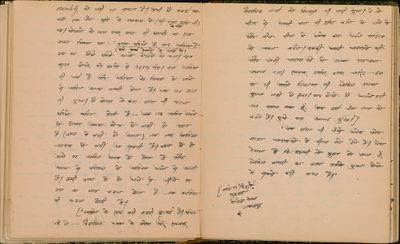

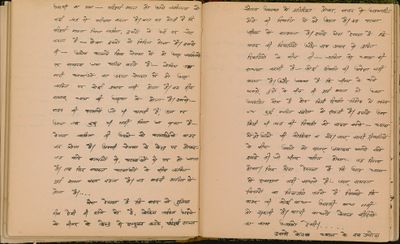

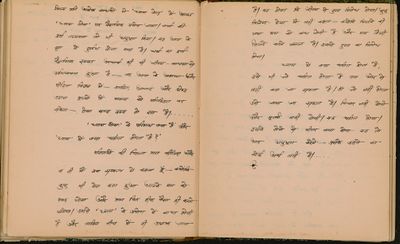

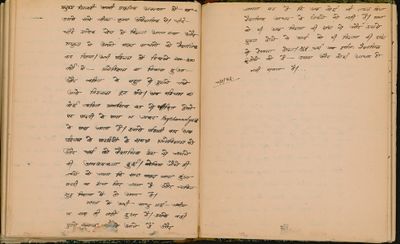

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 008 - 009.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 148: | Line 148: | ||

|- | |- | ||

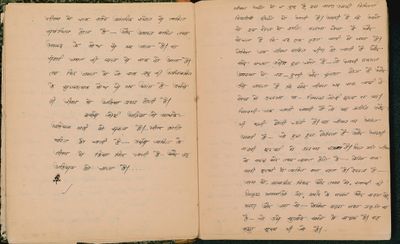

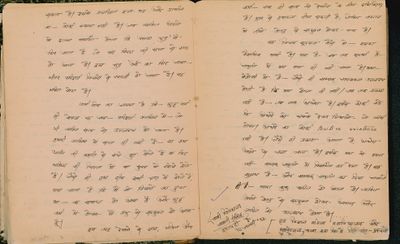

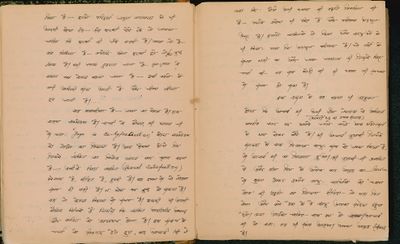

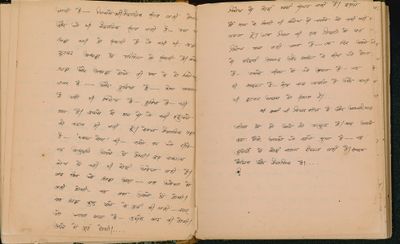

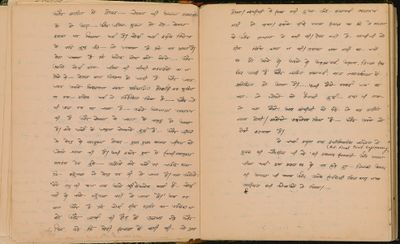

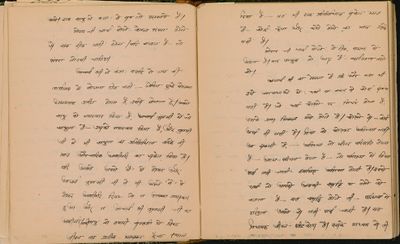

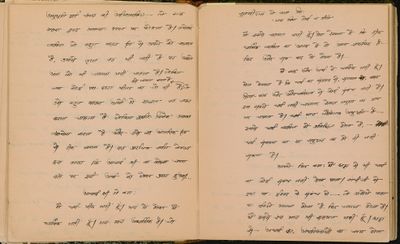

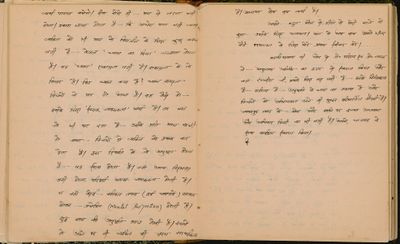

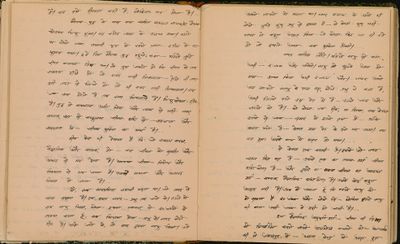

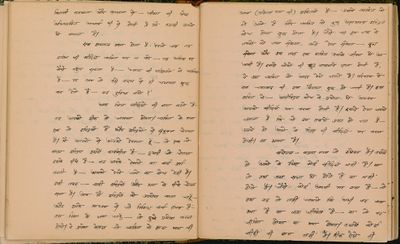

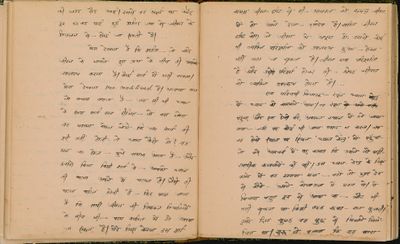

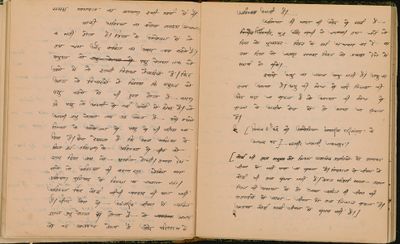

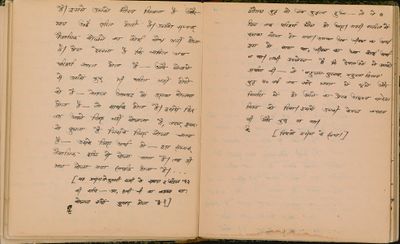

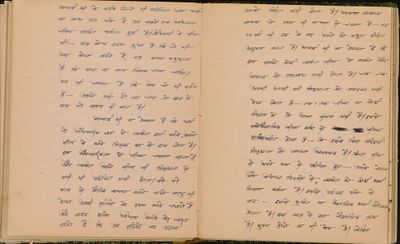

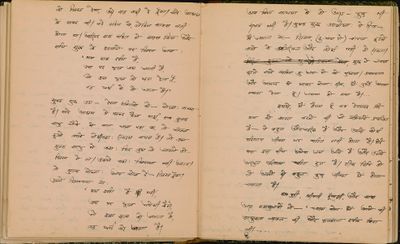

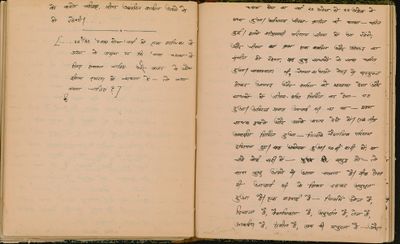

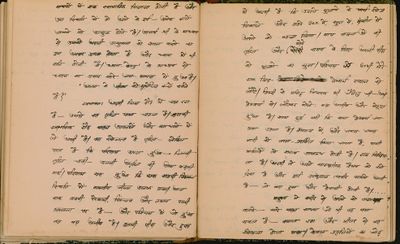

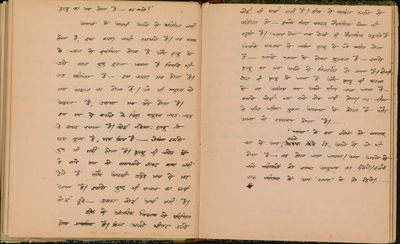

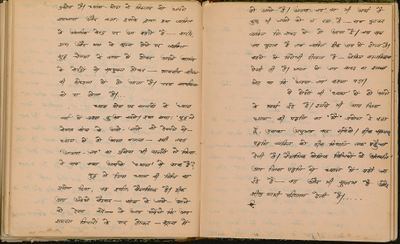

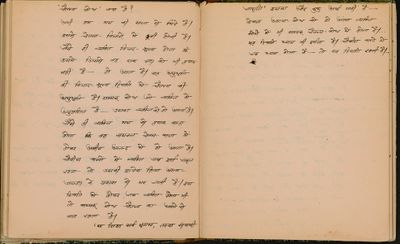

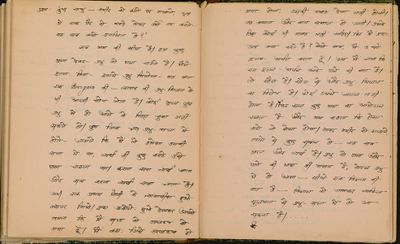

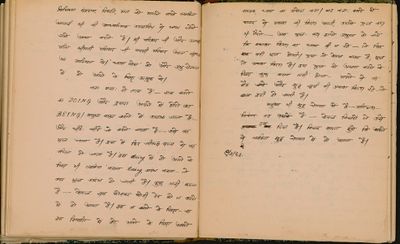

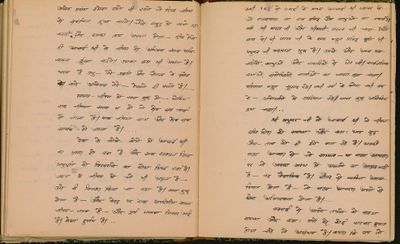

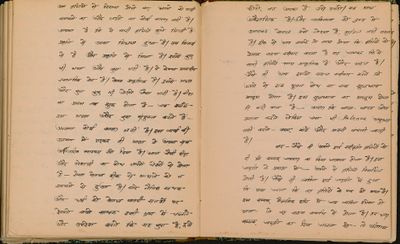

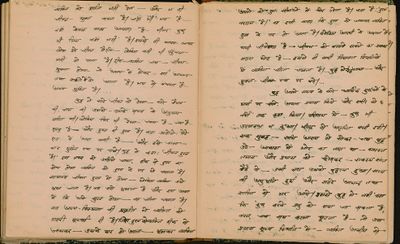

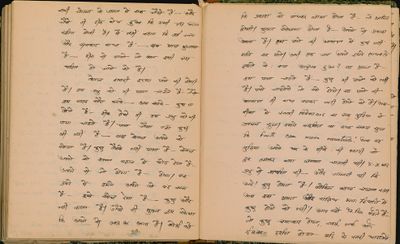

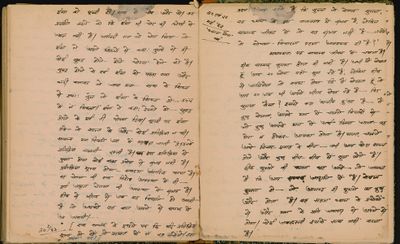

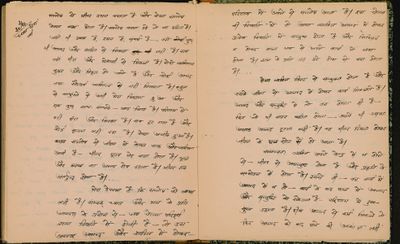

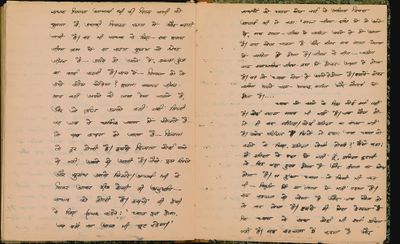

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 010 - 011.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 164: | Line 164: | ||

|- | |- | ||

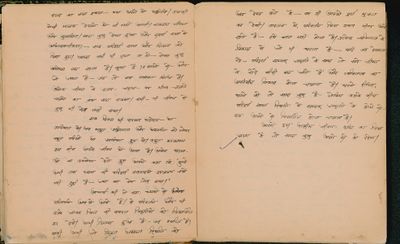

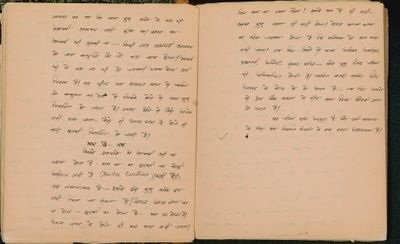

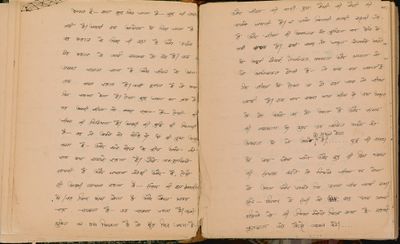

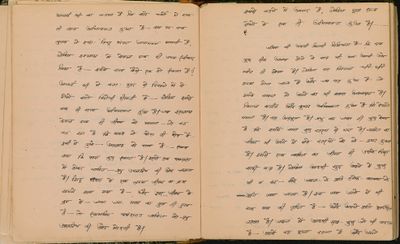

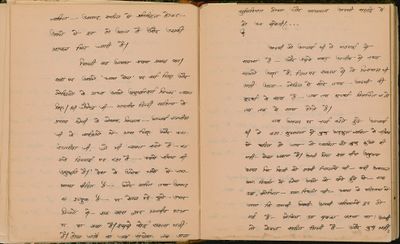

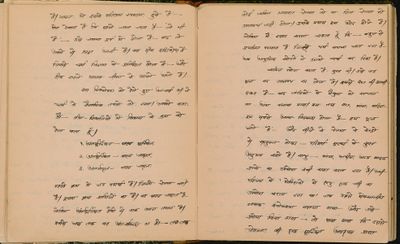

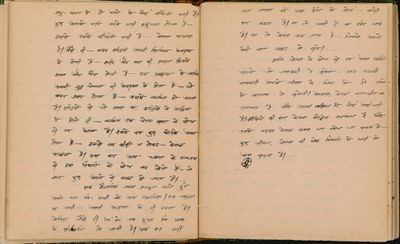

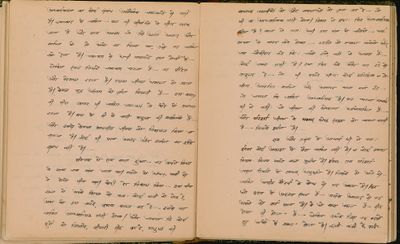

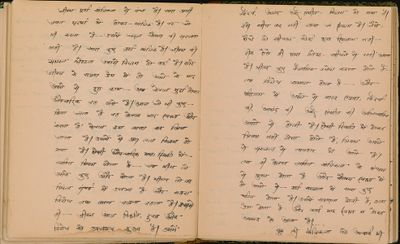

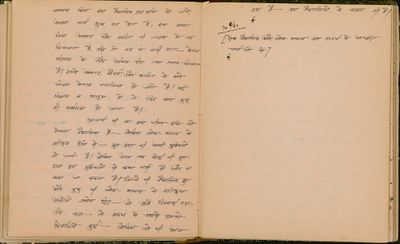

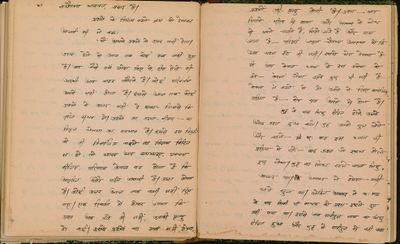

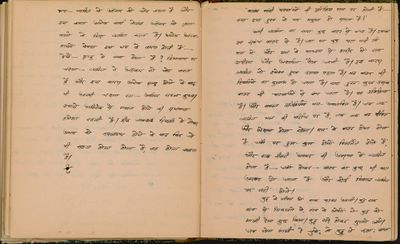

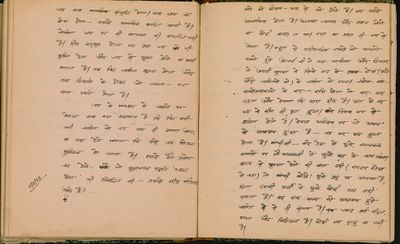

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 012 - 013.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 186: | Line 186: | ||

|- | |- | ||

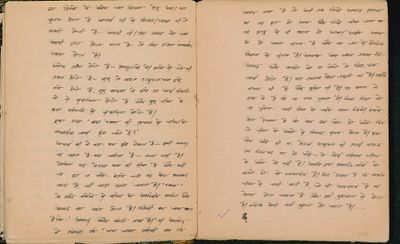

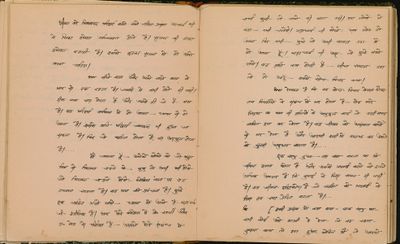

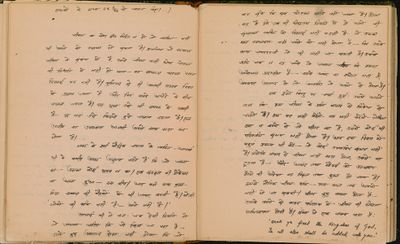

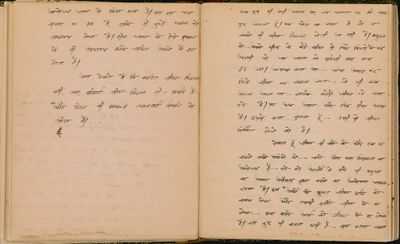

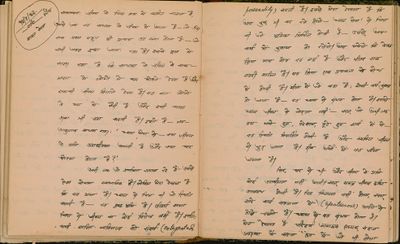

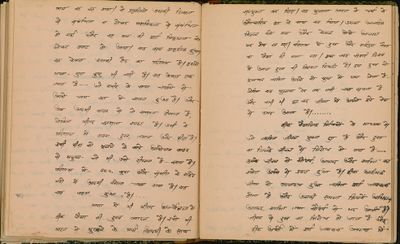

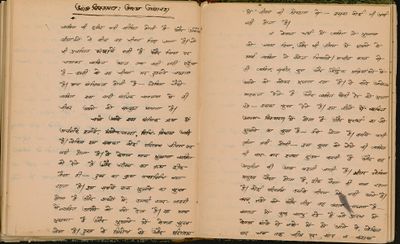

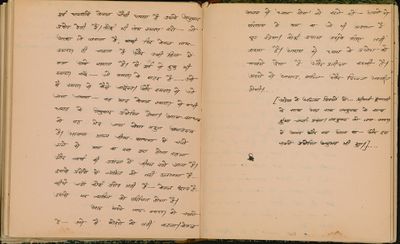

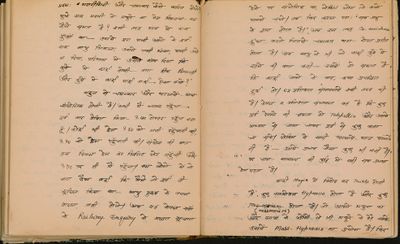

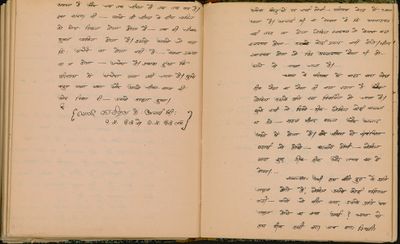

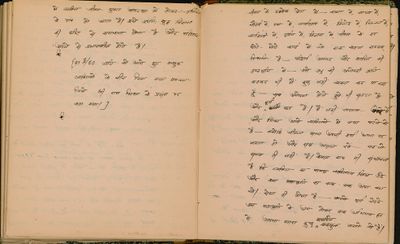

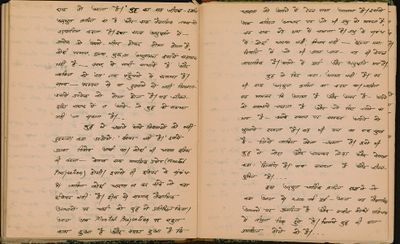

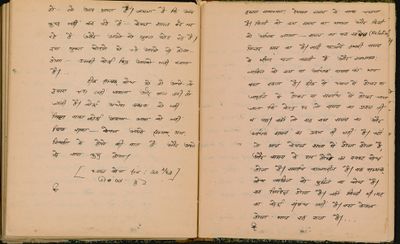

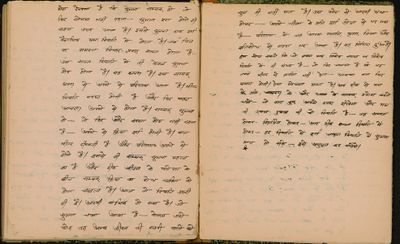

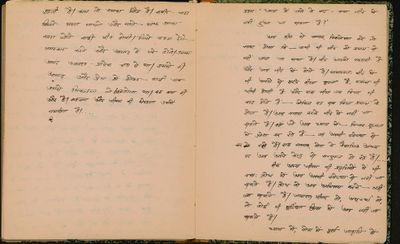

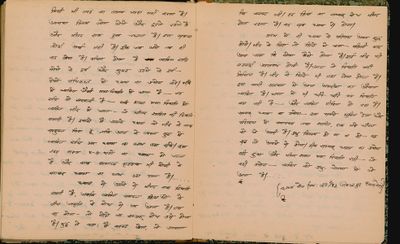

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 014 - 015.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 200: | Line 200: | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 016 - 017.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 218: | Line 218: | ||

|- | |- | ||

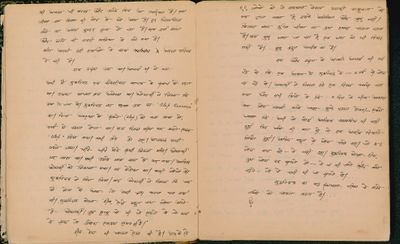

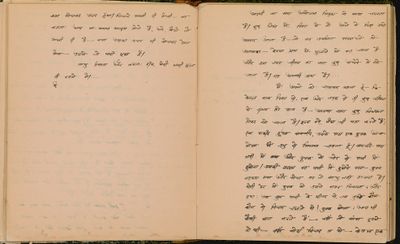

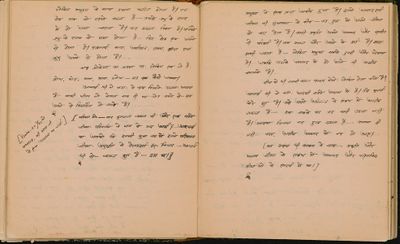

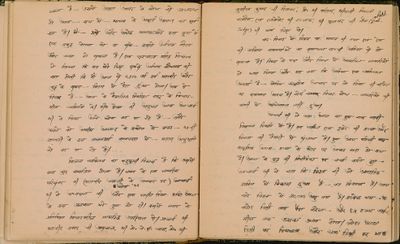

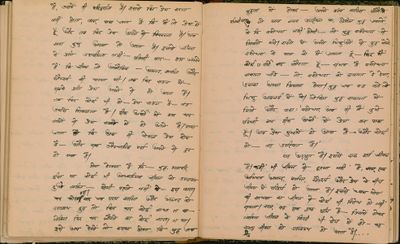

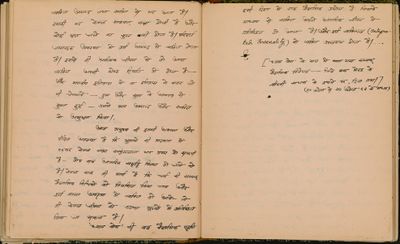

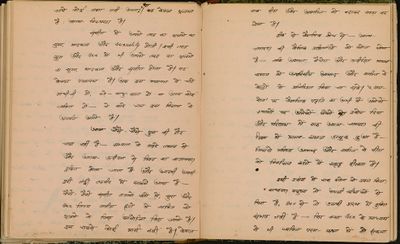

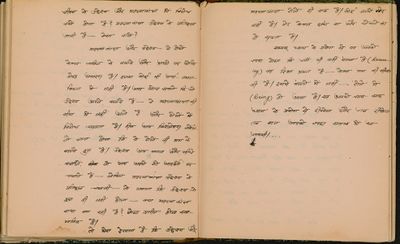

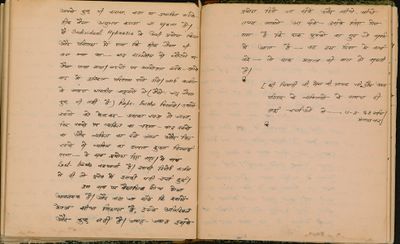

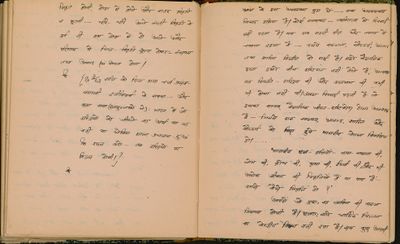

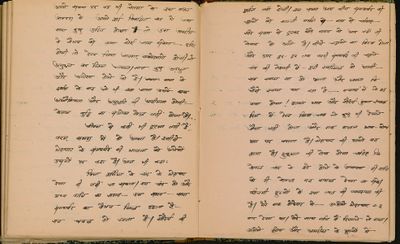

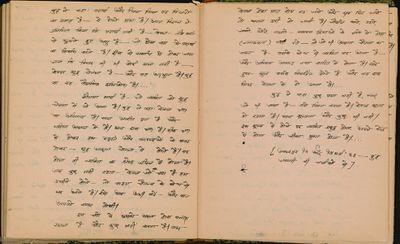

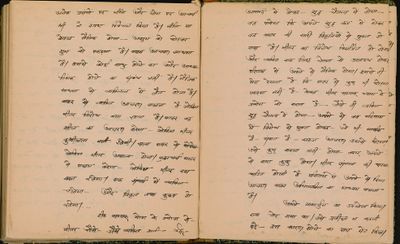

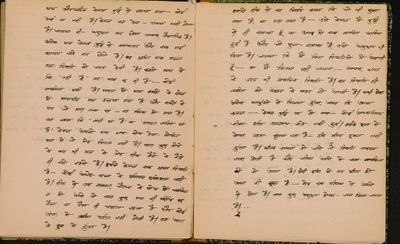

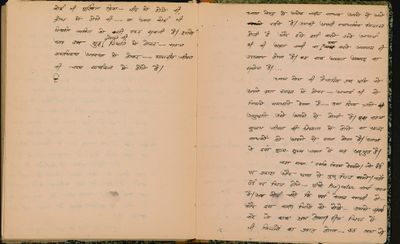

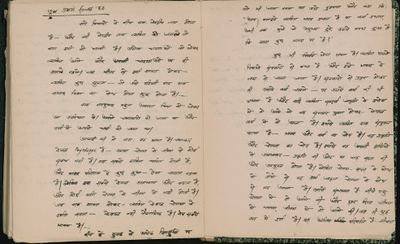

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 018 - 019.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 236: | Line 236: | ||

|- | |- | ||

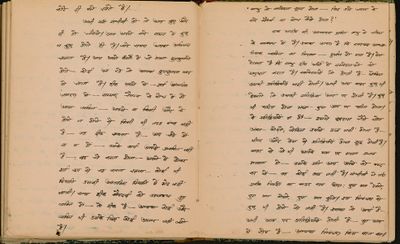

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 020 - 021.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 252: | Line 252: | ||

|- | |- | ||

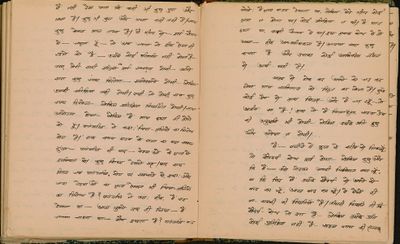

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 022 - 023.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 268: | Line 268: | ||

|- | |- | ||

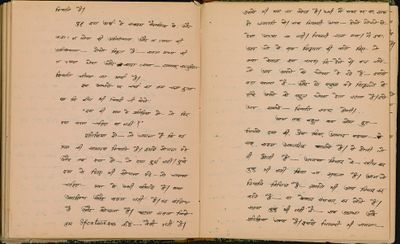

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 024 - 025.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 280: | Line 280: | ||

|- | |- | ||

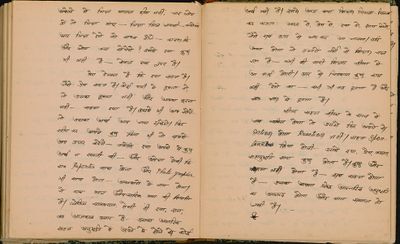

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 026 - 027.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 294: | Line 294: | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 028 - 029.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 308: | Line 308: | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 030 - 031.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 320: | Line 320: | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 032 - 033.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 333: | Line 333: | ||

:आचार्य श्री ने कहा: मेरा जानना वैज्ञानिक है। और कोई भी इस प्रक्रिया से गुजरेगा – परिणाम में अद्भुत शान्त और आनन्द के बोध को उपलब्ध होगा। इसमें श्रद्धा की उपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब आप श्रद्धा करके चलते हैं – तो मन से चलते हैं और मन में अश्रद्धा भी श्रद्धा के साथ दबी होती है। यह विरोध मन है। मैं किसी भी प्रकार से श्रद्धा की बात नहीं करता – क्योंकि यह सब मन की क्रियायें हैं। और मन में श्रद्धा रखने का मेरा जरा भी आग्रह नहीं है। मेरा जानना है कि सारी श्रद्धा इस कारण करने को कही | :आचार्य श्री ने कहा: मेरा जानना वैज्ञानिक है। और कोई भी इस प्रक्रिया से गुजरेगा – परिणाम में अद्भुत शान्त और आनन्द के बोध को उपलब्ध होगा। इसमें श्रद्धा की उपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब आप श्रद्धा करके चलते हैं – तो मन से चलते हैं और मन में अश्रद्धा भी श्रद्धा के साथ दबी होती है। यह विरोध मन है। मैं किसी भी प्रकार से श्रद्धा की बात नहीं करता – क्योंकि यह सब मन की क्रियायें हैं। और मन में श्रद्धा रखने का मेरा जरा भी आग्रह नहीं है। मेरा जानना है कि सारी श्रद्धा इस कारण करने को कही | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 034 - 035.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 346: | Line 346: | ||

:श्री शर्मा जी विचारशील हैं और आध्यात्मिक जीवन में हो आने को उत्सुक हैं। बाद आपने कहा: मैंने आपको कहते सुना है – वह दुनिया में कोई कहता दीखता नहीं है। एकदम मौलिक और वैज्ञानिक है।..... | :श्री शर्मा जी विचारशील हैं और आध्यात्मिक जीवन में हो आने को उत्सुक हैं। बाद आपने कहा: मैंने आपको कहते सुना है – वह दुनिया में कोई कहता दीखता नहीं है। एकदम मौलिक और वैज्ञानिक है।..... | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 036 - 037.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 357: | Line 357: | ||

:और जीवन की गाड़ी पुन: वैसी की वैसी ही चलने लगती है। न जाने कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं और जीवन की अनंतता को कुंठित कर देने में बड़ी सक्षम हैं।... इसी कारण तो जागृत चेतनायें अपने में अपूर्व सौंदर्य, तेजस्विता, प्रखरता और भव्यता को ले अभिव्यक्त होती हैं – तो एक बार लगता है कि जीवन में ऐसा न हो रहा जाय तो जीवन व्यर्थ है। एक बार गहरा भाव भीतर से उस अमृत में हो आने का हो आता है और संसार की नश्वरता से उपर उठ व्यक्ति अपने को अमरता में ले आने को उन्मुख होता है।....... बुद्ध की शरण में जब लोग जाते और कुछ ही दिन ध्यान की साधना करते तो पिछले जीवन पर रोना हो आता और जानते कि उतना सब व्यर्थ गया। मुझे – परिवार में सभी को, यह धन्य भाग्य पहले से ही बिना खोजे मिल गया है – इसकी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें।..... | :और जीवन की गाड़ी पुन: वैसी की वैसी ही चलने लगती है। न जाने कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं और जीवन की अनंतता को कुंठित कर देने में बड़ी सक्षम हैं।... इसी कारण तो जागृत चेतनायें अपने में अपूर्व सौंदर्य, तेजस्विता, प्रखरता और भव्यता को ले अभिव्यक्त होती हैं – तो एक बार लगता है कि जीवन में ऐसा न हो रहा जाय तो जीवन व्यर्थ है। एक बार गहरा भाव भीतर से उस अमृत में हो आने का हो आता है और संसार की नश्वरता से उपर उठ व्यक्ति अपने को अमरता में ले आने को उन्मुख होता है।....... बुद्ध की शरण में जब लोग जाते और कुछ ही दिन ध्यान की साधना करते तो पिछले जीवन पर रोना हो आता और जानते कि उतना सब व्यर्थ गया। मुझे – परिवार में सभी को, यह धन्य भाग्य पहले से ही बिना खोजे मिल गया है – इसकी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें।..... | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 038 - 039.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 372: | Line 372: | ||

:कोई सीमा आध्यात्मिक साधक की नहीं है। समस्त सीमायें बाह्य हैं और सत्य से उसका कोई सम्बन्धन नहीं है।... | :कोई सीमा आध्यात्मिक साधक की नहीं है। समस्त सीमायें बाह्य हैं और सत्य से उसका कोई सम्बन्धन नहीं है।... | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 040 - 041.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 387: | Line 387: | ||

:धर्म मुक्ति का विज्ञान है। उसका कोई संबंध बाह्य आचरण से नहीं है। न ही छोटे – मोटे यज्ञ – हवन और पूजन – पाठ से – जिससे कोई मन का दुख दूर करने का आयोजन धर्म के माध्यम से होता है। यह केवल उलझाव है। जो धर्म जीवन की समस्त विकृतियों से व्यक्ति को दूर रखता है – उसका आयोजन मात्र भुलावा है। जीवन दुख है। इसे जानकर व्यक्ति आनन्द और शांति की ओर उन्मुख होता है। कैसे कोई व्यक्ति धर्म के माध्यम से आनन्द | :धर्म मुक्ति का विज्ञान है। उसका कोई संबंध बाह्य आचरण से नहीं है। न ही छोटे – मोटे यज्ञ – हवन और पूजन – पाठ से – जिससे कोई मन का दुख दूर करने का आयोजन धर्म के माध्यम से होता है। यह केवल उलझाव है। जो धर्म जीवन की समस्त विकृतियों से व्यक्ति को दूर रखता है – उसका आयोजन मात्र भुलावा है। जीवन दुख है। इसे जानकर व्यक्ति आनन्द और शांति की ओर उन्मुख होता है। कैसे कोई व्यक्ति धर्म के माध्यम से आनन्द | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 042 - 043.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 398: | Line 398: | ||

:ये चर्चा प्रसंग एक इंजीनियरिंग कालेज के (B. E. Final Civil Engineering) युवक श्री चौरसिया जी के ‘श्री दयानंद सरस्वती और उनका जीवन धर्म’ इस प्रश्न पर से उठ खड़े हुए – जिनका आनंद श्री अचल जी पारख और उनके सहयोगी मित्र गण तथा उपस्थित सभी श्रोताओं ने लिया।..... | :ये चर्चा प्रसंग एक इंजीनियरिंग कालेज के (B. E. Final Civil Engineering) युवक श्री चौरसिया जी के ‘श्री दयानंद सरस्वती और उनका जीवन धर्म’ इस प्रश्न पर से उठ खड़े हुए – जिनका आनंद श्री अचल जी पारख और उनके सहयोगी मित्र गण तथा उपस्थित सभी श्रोताओं ने लिया।..... | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 044 - 045.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 409: | Line 409: | ||

:जीवन की अपनी कितनी विविधता है – कि सब कुछ ठीक आभास होने के बाद भी, मन अपनी ओर खींच ही लेता है। लेकिन यह खिंचना धीरे-धीरे हल्का होता जाता है और वह हुआ है – तो इसके समाप्त हो आने का भी गहरा आश्वासन है। कितना सजीव और सुन्दर अभिव्यक्त हुआ है कि देखतेही बनता है। यह अद्भुत है। प्रभु का जगत ही कुछ ऐसा है कि इस में सारा कुछ रहस्य से भरा है। व्यक्ति का जीवन भी अपनें में बड़े रहस्यों को ले – प्रगट हुआ है। इससे एक व्यक्ति का जीवन ही उसके लिए काफी बड़ा है। लेकिन आदमी खुद अपने में कुछ भी न कर – सारे जगत के प्रति लोक-कल्याण के प्रति लग जाता है। इस लग जाने में भी एक, मन की तृप्ति है – और अपने प्रति मूर्छित रहता है। जगत में आदमी सब-कुछ जो भी करता है – उसमें वह भूला रहता है और अपने | :जीवन की अपनी कितनी विविधता है – कि सब कुछ ठीक आभास होने के बाद भी, मन अपनी ओर खींच ही लेता है। लेकिन यह खिंचना धीरे-धीरे हल्का होता जाता है और वह हुआ है – तो इसके समाप्त हो आने का भी गहरा आश्वासन है। कितना सजीव और सुन्दर अभिव्यक्त हुआ है कि देखतेही बनता है। यह अद्भुत है। प्रभु का जगत ही कुछ ऐसा है कि इस में सारा कुछ रहस्य से भरा है। व्यक्ति का जीवन भी अपनें में बड़े रहस्यों को ले – प्रगट हुआ है। इससे एक व्यक्ति का जीवन ही उसके लिए काफी बड़ा है। लेकिन आदमी खुद अपने में कुछ भी न कर – सारे जगत के प्रति लोक-कल्याण के प्रति लग जाता है। इस लग जाने में भी एक, मन की तृप्ति है – और अपने प्रति मूर्छित रहता है। जगत में आदमी सब-कुछ जो भी करता है – उसमें वह भूला रहता है और अपने | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 046 - 047.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 422: | Line 422: | ||

:मौलिक है कि व्यक्ति के भीतर एक गहरी उत्क्रांति को जन्म देता है और व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से जागरण के प्रकाश में ले आता है। वास्तव में, नास्तिक वह है जो परम्परा से सहमत नहीं होता, परम्परा का कचरा उसे दीख आता है – लेकिन भीतर एक प्यास उसके होती है – जो उसे परम आस्तिकता में ले आती है। इस प्यास को यदि हमारी सदी तृप्त न कर सकी और धर्म के नाम पर केवल औपचारिक बातों में उलझी रही – तो परिणाम में सारी मानवता घने अंधेरे में डूब जाने को है। यह दायित्व है अब धर्म के साधकों पर कि वे ठीक यौगिक वैज्ञानिक विधियों को, सत्य में हो आने के लिए; इस सदी को दे सकें। अन्यथा धर्म का दीया बुझते ही – मानवता का भी बुझना हो सकेगा।..... | :मौलिक है कि व्यक्ति के भीतर एक गहरी उत्क्रांति को जन्म देता है और व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से जागरण के प्रकाश में ले आता है। वास्तव में, नास्तिक वह है जो परम्परा से सहमत नहीं होता, परम्परा का कचरा उसे दीख आता है – लेकिन भीतर एक प्यास उसके होती है – जो उसे परम आस्तिकता में ले आती है। इस प्यास को यदि हमारी सदी तृप्त न कर सकी और धर्म के नाम पर केवल औपचारिक बातों में उलझी रही – तो परिणाम में सारी मानवता घने अंधेरे में डूब जाने को है। यह दायित्व है अब धर्म के साधकों पर कि वे ठीक यौगिक वैज्ञानिक विधियों को, सत्य में हो आने के लिए; इस सदी को दे सकें। अन्यथा धर्म का दीया बुझते ही – मानवता का भी बुझना हो सकेगा।..... | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 048 - 049.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 442: | Line 442: | ||

:इस पर आसपास उपस्थित साधु घबरा | :इस पर आसपास उपस्थित साधु घबरा | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 050 - 051.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 460: | Line 460: | ||

:आचार्य श्री का देखना है कि और कहा भी इसे जनसभाओं में: धर्म का नकार से कोई संबंध नहीं है। जो धर्म छोड़ने पर निर्भर होता है, उसके प्राण निकल गये होते हैं। छोड़ने से कोई अर्थ ही नहीं है। हिंसा को छोड़कर अहिन्सा नहीं आ सकती है, – अहिन्सा तो भीतर परिवर्तन होता है – आत्म-परिचय होता है – तो परिणाम में हिंसा पाई नहीं जाती – इसलिए अहिन्सा होती है। इससे धर्म तो आपको आपकी समृद्धि पा लेने को कहता है – यह स्मृद्धि होते ही – परिणाम में दरिद्रता अपने से नहीं पाई जाती है। यह विधायक जीवन-दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से ही | :आचार्य श्री का देखना है कि और कहा भी इसे जनसभाओं में: धर्म का नकार से कोई संबंध नहीं है। जो धर्म छोड़ने पर निर्भर होता है, उसके प्राण निकल गये होते हैं। छोड़ने से कोई अर्थ ही नहीं है। हिंसा को छोड़कर अहिन्सा नहीं आ सकती है, – अहिन्सा तो भीतर परिवर्तन होता है – आत्म-परिचय होता है – तो परिणाम में हिंसा पाई नहीं जाती – इसलिए अहिन्सा होती है। इससे धर्म तो आपको आपकी समृद्धि पा लेने को कहता है – यह स्मृद्धि होते ही – परिणाम में दरिद्रता अपने से नहीं पाई जाती है। यह विधायक जीवन-दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से ही | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 052 - 053.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 475: | Line 475: | ||

:एक अवसर पर चर्चा करते हुये – आचार्य श्री ने कहा: सुलभता से कुछ अद्भुत, व्यक्ति के जीवन में घतिट हो जाय तो व्यक्ति को कुछ हुआ ही नहीं – ऐसा लगता है। अभी मेरा इस बीच अनुभव आया, कि किसी को गहरी चिन्तायें थी – बड़ी अशान्त मन:स्थिति में लोग अपने को पाये हुये थे – एक उग्र, क्रोधित – मन:स्थिति थी – ध्यान के परिणाम में जाना, कि उनकी उदासी – अपनी जटिलतायें दूर हो गई हैं – लेकिन उन सबका कहना था: अभी तो केवल शांति मिली है – और कुछ नहीं; | :एक अवसर पर चर्चा करते हुये – आचार्य श्री ने कहा: सुलभता से कुछ अद्भुत, व्यक्ति के जीवन में घतिट हो जाय तो व्यक्ति को कुछ हुआ ही नहीं – ऐसा लगता है। अभी मेरा इस बीच अनुभव आया, कि किसी को गहरी चिन्तायें थी – बड़ी अशान्त मन:स्थिति में लोग अपने को पाये हुये थे – एक उग्र, क्रोधित – मन:स्थिति थी – ध्यान के परिणाम में जाना, कि उनकी उदासी – अपनी जटिलतायें दूर हो गई हैं – लेकिन उन सबका कहना था: अभी तो केवल शांति मिली है – और कुछ नहीं; | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 054 - 055.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 488: | Line 488: | ||

:फिर, अभाव को देखकर कोई जीवन आनन्द से नहीं भरता है। विधायक जीवन दृष्टिकोण व्यक्ति को समग्रता में ले आता है। आज मेरे पास कुछ् भी नहीं है – कल कुछ हो आए तो कभी संपूर्ण भी हो आएगा – यह सार्थक जीवन-दृष्टि है। इसके माध्यम से जो उपलब्ध | :फिर, अभाव को देखकर कोई जीवन आनन्द से नहीं भरता है। विधायक जीवन दृष्टिकोण व्यक्ति को समग्रता में ले आता है। आज मेरे पास कुछ् भी नहीं है – कल कुछ हो आए तो कभी संपूर्ण भी हो आएगा – यह सार्थक जीवन-दृष्टि है। इसके माध्यम से जो उपलब्ध | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 056 - 057.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 502: | Line 502: | ||

:साधारणत: भारत में एक धार्मिक व्यक्ति के संबंध में जो धारणायें होती हैं – वे तो आचार्य श्री के साथ सन्युक्त नहीं हैं। इस कारण एक विचार के लिए खुला अवसर तो वैसे ही मिलता है – फिर पूर्णत: वैज्ञानिक | :साधारणत: भारत में एक धार्मिक व्यक्ति के संबंध में जो धारणायें होती हैं – वे तो आचार्य श्री के साथ सन्युक्त नहीं हैं। इस कारण एक विचार के लिए खुला अवसर तो वैसे ही मिलता है – फिर पूर्णत: वैज्ञानिक | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 058 - 059.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 523: | Line 523: | ||

:आपने फिर कहा: मैं श्रद्धा से भी धर्म का कोई संबंध नहीं देख पाता। गांधीजी से पूछा था: ईश्वर के संबंध में – तो उन्होंने कहा था: पहिले मानना होता है, फिर जानना होता है। मैं इससे इंच मात्र भी सहमत नहीं हूँ। श्रद्धा से – अधर्म का, अंधविश्वासों का जन्म होता | :आपने फिर कहा: मैं श्रद्धा से भी धर्म का कोई संबंध नहीं देख पाता। गांधीजी से पूछा था: ईश्वर के संबंध में – तो उन्होंने कहा था: पहिले मानना होता है, फिर जानना होता है। मैं इससे इंच मात्र भी सहमत नहीं हूँ। श्रद्धा से – अधर्म का, अंधविश्वासों का जन्म होता | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 060 - 061.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 541: | Line 541: | ||

:व्यक्ति खोज करता है सुख की। उसे वह भूल कर उपलब्ध कर लेता है। इससे Sex की इतनी पकड़ है – बाद तांत्रिकों में मैथुन को साधना का अंग बनाया गया। इस तरह Sex, मांस, मदिरा – इन सबसे आत्म-विस्मरण होता है – हम भूल जाते हैं – और नीचे के चेतना के केन्द्रों से सन्युक्त होकर – परिपूर्ण मूर्च्छा में सुख अनुभव करते हैं। साधु – गांजा, अफीम, अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग इसी कारण करता रहा है। अभी पश्चिम में, मेक्सिको में एक साधु, जड़ी का उपयोग करता रहा था। जब उससे मेक्सालीन नामक इन्जेक्शन बनाया गया – और उसे प्रयोग किया गया – तो पाया गया कि उससे चेतना की एक मूर्च्छित अवस्था प्राप्त | :व्यक्ति खोज करता है सुख की। उसे वह भूल कर उपलब्ध कर लेता है। इससे Sex की इतनी पकड़ है – बाद तांत्रिकों में मैथुन को साधना का अंग बनाया गया। इस तरह Sex, मांस, मदिरा – इन सबसे आत्म-विस्मरण होता है – हम भूल जाते हैं – और नीचे के चेतना के केन्द्रों से सन्युक्त होकर – परिपूर्ण मूर्च्छा में सुख अनुभव करते हैं। साधु – गांजा, अफीम, अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग इसी कारण करता रहा है। अभी पश्चिम में, मेक्सिको में एक साधु, जड़ी का उपयोग करता रहा था। जब उससे मेक्सालीन नामक इन्जेक्शन बनाया गया – और उसे प्रयोग किया गया – तो पाया गया कि उससे चेतना की एक मूर्च्छित अवस्था प्राप्त | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 062 - 063.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 556: | Line 556: | ||

:मन – समस्त विचार-प्रक्रिया का जोड़ है। विचार न हों – तो मन, न हो जाता है। कैसे व्यक्ति विचार-शून्य हो सकता है। मन को दमित करके – मन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उससे लड़के आज तक कोई मुक्त नहीं हो पाया है। फिर, उससे लड़ना अवैज्ञानिक है। वह तो कुछ न होने के कारण है। जैसे: अंधेरा हो, उससे आप लड़ें – तो | :मन – समस्त विचार-प्रक्रिया का जोड़ है। विचार न हों – तो मन, न हो जाता है। कैसे व्यक्ति विचार-शून्य हो सकता है। मन को दमित करके – मन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उससे लड़के आज तक कोई मुक्त नहीं हो पाया है। फिर, उससे लड़ना अवैज्ञानिक है। वह तो कुछ न होने के कारण है। जैसे: अंधेरा हो, उससे आप लड़ें – तो | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 064 - 065.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 569: | Line 569: | ||

:महाविद्यालय की ओर से प्रो. परिहार एवं प्रो. व्यास ने – आगन्तुक अतिथि का हृदय से स्वागत किया और कहा: रजनीश जी, हमारे लिए नए नहीं है – उन में मौलिकता है – पांडित्य है – अनुभूति के ज्ञान का प्रकाश है और विचारों को अभिव्यक्त करने की परिमार्जित शैली है। जबलपुर नगर में – योग और दर्शन पर इताना अध्ययन और अधिकार किसी का भी नहीं है। आपने धन्यवाद के साथ कार्यक्रम समाप्त किया। | :महाविद्यालय की ओर से प्रो. परिहार एवं प्रो. व्यास ने – आगन्तुक अतिथि का हृदय से स्वागत किया और कहा: रजनीश जी, हमारे लिए नए नहीं है – उन में मौलिकता है – पांडित्य है – अनुभूति के ज्ञान का प्रकाश है और विचारों को अभिव्यक्त करने की परिमार्जित शैली है। जबलपुर नगर में – योग और दर्शन पर इताना अध्ययन और अधिकार किसी का भी नहीं है। आपने धन्यवाद के साथ कार्यक्रम समाप्त किया। | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 066 - 067.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 588: | Line 588: | ||

:[इसी प्रसंग में कहा गया – एक साधु था – कभी कोई उसे गाली दे देता – तो वह कहता – तुम्हारा काम तो पुरा हुआ, लेकिन मैं तो आपको | :[इसी प्रसंग में कहा गया – एक साधु था – कभी कोई उसे गाली दे देता – तो वह कहता – तुम्हारा काम तो पुरा हुआ, लेकिन मैं तो आपको | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 068 - 069.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 603: | Line 603: | ||

:एक फकीर हुआ बायजीद, उसके पास एक युवक आया – बोला, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। बायजीद – पास नदी में गया और युवक को जोर से पानी में डुबोया। उसकी गरदन वह पानी में डुबोये रखा – युवक तड़फड़ा गया और सोचा यह तो साधु नहीं, हत्यारा है। थोड़ी देर में युवक को उसने बाहर निकाला; और पूछा: जब तुम पानी के भीतर थे तो तुममें कौन-कौन से विचार चलते थे? युवक बोला: आप भी कैसी बात करते हैं – वहाँ तो सांस टूटने को थी – वहाँ कोई विचार न थे – केवल एक | :एक फकीर हुआ बायजीद, उसके पास एक युवक आया – बोला, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। बायजीद – पास नदी में गया और युवक को जोर से पानी में डुबोया। उसकी गरदन वह पानी में डुबोये रखा – युवक तड़फड़ा गया और सोचा यह तो साधु नहीं, हत्यारा है। थोड़ी देर में युवक को उसने बाहर निकाला; और पूछा: जब तुम पानी के भीतर थे तो तुममें कौन-कौन से विचार चलते थे? युवक बोला: आप भी कैसी बात करते हैं – वहाँ तो सांस टूटने को थी – वहाँ कोई विचार न थे – केवल एक | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 070 - 071.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| Line 617: | Line 617: | ||

:आप कुछ बहुत करके प्रभु को नहीं पा सकते हैं। आपके प्रयत्न ही आपके मार्ग में बाधा हो जाते हैं। केवल सम्यक मार्ग जो परिपूर्ण रूपसे सन्तुलित हो – वह जीवन-मुक्ति का मार्ग बनता है। कहीं कोई अतिशय जहाँ न हो। इससे मेरा कहना है: प्रभु को कहीं कोई खींच कर नहीं लाया जा सकता। उसमें तो आप अपने को कभी पाते हैं। जैसे मैं पौधे में फूल को देखना चाहता हूँ – तो मैं अच्छी खाद, पानी, प्रकाश का प्रबंध कर सकता हूँ – शेष, फूल तो अपने से कभी समय आता है तो खिल आता है। इसमें मेरी ओर से जो आवश्यक था – उतना किया,शेष तो प्रतिक्षा करने पर फूल का खिलना हुआ। मैं इससे कहता हूँ: प्रार्थना करो और आकांक्षा मत करो, वरन् प्रतीक्षा करो – अपने से सब होगा। इससे मैं ‘ध्यान’ को भी अधिक करने को नहीं कहता। सम्यक – जितना ठीक हो उतना करें – कहीं कोई खींचाव न आने दें – अन्यथा वह खींचाव ही बाधा बन जाता | :आप कुछ बहुत करके प्रभु को नहीं पा सकते हैं। आपके प्रयत्न ही आपके मार्ग में बाधा हो जाते हैं। केवल सम्यक मार्ग जो परिपूर्ण रूपसे सन्तुलित हो – वह जीवन-मुक्ति का मार्ग बनता है। कहीं कोई अतिशय जहाँ न हो। इससे मेरा कहना है: प्रभु को कहीं कोई खींच कर नहीं लाया जा सकता। उसमें तो आप अपने को कभी पाते हैं। जैसे मैं पौधे में फूल को देखना चाहता हूँ – तो मैं अच्छी खाद, पानी, प्रकाश का प्रबंध कर सकता हूँ – शेष, फूल तो अपने से कभी समय आता है तो खिल आता है। इसमें मेरी ओर से जो आवश्यक था – उतना किया,शेष तो प्रतिक्षा करने पर फूल का खिलना हुआ। मैं इससे कहता हूँ: प्रार्थना करो और आकांक्षा मत करो, वरन् प्रतीक्षा करो – अपने से सब होगा। इससे मैं ‘ध्यान’ को भी अधिक करने को नहीं कहता। सम्यक – जितना ठीक हो उतना करें – कहीं कोई खींचाव न आने दें – अन्यथा वह खींचाव ही बाधा बन जाता | ||

|- | |- | ||

| [[image: | | [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 072 - 073.jpg|400px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 74 - 75 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 074 - 075.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 76 - 77 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 076 - 077.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 78 - 79 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 078 - 079.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 80 - 81 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 080 - 081.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 82 - 83 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 082 - 083.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 84 - 85 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 084 - 085.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 86 - 87 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 086 - 087.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 88 - 89 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 088 - 089.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 90 - 91 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 090 - 091.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 92 - 93 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 092 - 093.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 94 - 95 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 094 - 095.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 96 - 97 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 096 - 097.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 98 - 99 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 098 - 099.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 100 - 101 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 100 - 101.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 102 - 103 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 102 - 103.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 104 - 105 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 104 - 105.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 106 - 107 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 106 - 107.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 108 - 109 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 108 - 109.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 110 - 111 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 110 - 111.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 112 - 113 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 112 - 113.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 114 - 115 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 114 - 115.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 116 - 117 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 116 - 117.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 118 - 119 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 118 - 119.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 120 - 121 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 120 - 121.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 122 - 123 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 122 - 123.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 124 - 125 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 124 - 125.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 126 - 127 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 126 - 127.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 128 - 129 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 128 - 129.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 130 - 131 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 130 - 131.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 132 - 133 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 132 - 133.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 134 - 135 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 134 - 135.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 136 - 137 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 136 - 137.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 138 - 139 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 138 - 139.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 140 - 141 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 140 - 141.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 142 - 143 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 142 - 143.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 144 - 145 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 144 - 145.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 146 - 147 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 146 - 147.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 148 - 149 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 148 - 149.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 150 - 151 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 150 - 151.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 152 - 153 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 152 - 153.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 154 - 155 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 154 - 155.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 156 - 157 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 156 - 157.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 158 - 159 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 158 - 159.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 160 - 161 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 160 - 161.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 162 - 163 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 162 - 163.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 164 - 165 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 164 - 165.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 166 - 167 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 166 - 167.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 168 - 169 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 168 - 169.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 170 - 171 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 170 - 171.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 172 - 173 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 172 - 173.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 174 - 175 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 174 - 175.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 176 - 177 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 176 - 177.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 178 - 179 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 178 - 179.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 180 - 181 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 180 - 181.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 182 - 183 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 182 - 183.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 184 - 185 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 184 - 185.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 186 - 187 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 186 - 187.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 188 - 189 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 188 - 189.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 190 - 191 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 190 - 191.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 192 - 193 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 192 - 193.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 194 - 195 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 194 - 195.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 196 - 197 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 196 - 197.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 198 - 199 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 198 - 199.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 200 - 201 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 200 - 201.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 202 - 203 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 202 - 203.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 204 - 205 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 204 - 205.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 206 - 207 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 206 - 207.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 208 - 209 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 208 - 209.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 210 - 211 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 210 - 211.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 212 - 213 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 212 - 213.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 214 - 215 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 214 - 215.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 216 - 217 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 216 - 217.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 218 - 219 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 218 - 219.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 220 - 221 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 220 - 221.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 222 - 223 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 222 - 223.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 224 - 225 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 224 - 225.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 226 - 227 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 226 - 227.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 228 - 229 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 228 - 229.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 230 - 231 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 230 - 231.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 232 - 233 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 232 - 233.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 234 - 235 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 234 - 235.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 236 - 237 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 236 - 237.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 238 - 239 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 238 - 239.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 240 - 241 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 240 - 241.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 242 - 243 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 242 - 243.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 244 - 245 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 244 - 245.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 246 - 247 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 246 - 247.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 248 - 249 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 248 - 249.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 250 - 251 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 250 - 251.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 252 - 253 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 252 - 253.jpg|400px]] | |||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 254 - 255 | |||

| rowspan="2" | | |||

|- | |||

| [[image:Arvind Jain Notebook Vol 5 ; Pages 254 - 255.jpg|400px]] | |||

|} | |} | ||

Revision as of 13:22, 27 July 2020

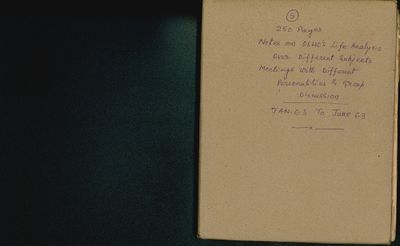

- author

- Arvind Kumar Jain

- year

- Jan - Jun 1963

- notes

- A notebook, hardbound, with 250 pages (only 73 pages are shown now. More are on the way.).

- These have been photographed by Sw Anand Neeten in 2005.

- Cover:

- 250 pages

- Notes on Osho's Life Analysis over Different Subjects

- Meetings with Different Personalities & Group Discussion

- Jan 63 to June 63

- by Arvind Jain

- see also

- Notebooks Timeline Extraction